更新日: 2025/5/21

ICP質量分析装置を使用してサンプルを定量分析する場合、一般的にはブランク溶液、標準液1、標準液2、・・・の後、サンプル1、サンプル2、・・・、必要に応じて、感度確認用標準液などを測定すると思いますが、この間、導入系の洗浄が必要になります。

これは、前の検体のメモリー効果が次のサンプルに対して影響しないようにするためです。

では、この洗浄時間はどうやって決めればよいのでしょうか?

そこで、次のように考えてみましょう!

- この日に測定する検体のうち最も濃度が高いのは検量線用標準液の最後の点(最も濃度の高い溶液)である。

- この標準液を流した後に洗浄液を導入し、実際のサンプルに影響しない程度(出来れば、ブランクと同じ強度)の強度まで低下する時間が必要になる。

例えば、ブランク(0 μg/L)、標準1(1 μg/L)、標準2(5 μg/L)、標準3(10 μg/L)、標準4(20 μg/L)で検量線を作成し、サンプル1、サンプル2、・・・と測定する場合、すべてのサンプルは、20 μg/L以下である必要があります。

つまり、20 μg/Lの標準4 を導入後、洗浄液を導入し、サンプルに対して、影響を与えない程度の強度に下がるまで洗浄が必要になります。

特に B(ホウ素)や Hg(水銀)などはメモリー効果の高い元素として知られていますので、注意が必要です。

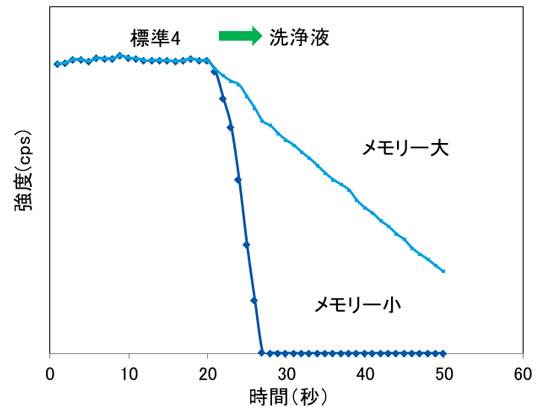

実際には下記の図のように標準4 を測定後、洗浄液を測定し、モニターすればよいと思います。

この結果から、最もメモリー効果の高い元素を洗浄するためには 60 秒間が必要だったとします。

そこで、洗浄時間を 60 秒と設定しました。

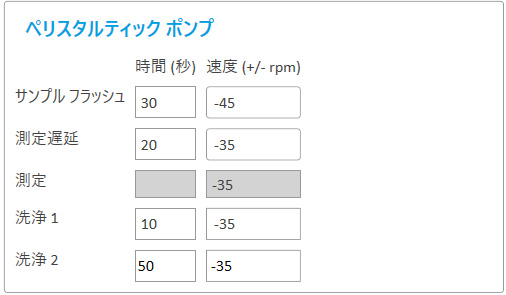

(ちなみに、このソフトでは洗浄位置が洗浄1 と洗浄2 の 2か所あるオーバーフロー方式のデュアルリンスを採用していますので、合計が 60 秒になります。また、オートサンプラーを使用するとサンプルプローブからネブライザーまでの距離が長くなることがあるので、一時的にサンプルフラッシュというペリスタルティックポンプを高速に回転させて、サンプルをネブライザーに短時間で導入することもできます。)

このような設定をした場合、すべての検体の後に 60 秒間の洗浄が入ることになります。

しかし、ブランク液を測定した後に1 μg/Lの標準液を測定するのに 60 秒の洗浄が必要でしょうか?

必要ないですよね。

せめて 5 秒くらいでよいのでは?

標準液では 5 μg/Lを測定した後に10 μg/Lを測定する時などはメモリー効果が影響する可能性があるので、少し長めにした方がよいのでは?

そんなリクエストにお答えするのが、優先洗浄時間です。

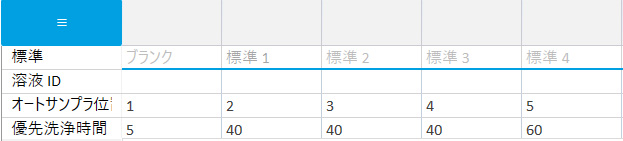

下記のように優先洗浄時間に数値を入力することで、その値の時間のみ洗浄します。

つまり、ブランク→標準1 は極端に短く、標準1→標準2、標準2→標準3、標準3→標準4 は少し短めにして、一方、標準4は本日の検体の中で最も高い濃度になるので、標準4 の測定後の洗浄時間は少し長めにとるのが良いでしょう。

この時、可能であれば、標準4 の測定後、サンプルを測定するのではなく、ブランク液をサンプルとして測定を行い、濃度が低いことを確認した後にサンプルを測定することをお勧めします。

この一連の流れは QC ソフトを用いて自動で行うことも可能です。

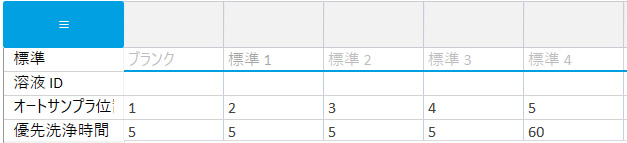

実は、メモリー効果の高いホウ素や水銀はスペクトル干渉がないことが多く、セルガスを用いない標準モード(ノンガスモード)で測定します。パーキンエルマーの装置では標準モードを最後に測定するので、下記の設定のように、もっと短くできます。(セルガスを流す他の元素を測定中に洗浄ができるからです。しかし、装置によっては最初にノンガスモードを測定するものもありますので、そのような装置の場合、長めに洗浄する必要があるので注意が必要です。)

優先洗浄時間はサンプルの測定にも使用できるので、あらかじめ、ある程度濃度が分かっていれば、洗浄時間を短縮することが出来ます。(例えば、添加回収試験などのように無添加サンプルの後に添加サンプルを測定する場合など)

皆さんも優先洗浄時間を使用して、時間を有効に使いましょう!

ICPでは、「【ICPのちょっと便利な工夫】排液ボトルを切り替えたいときに便利なL字コックの活用」という記事がアップされております。こちらも合わせてご覧ください。