更新日: 2021/11/26

今回はポリ塩化ビニル (PVC) をご紹介します。ポリ塩化ビニルは建築材の配管や工場床のラインテープなどに利用され、とても身近なポリマーの一つです。生産量はポリエチレン、ポリプロピレンに次ぐ第3位となっています。塩ビ樹脂と略称で親しまれることの方が多いかもしれません。ポリ塩化ビニルの分子構造は、

であり、メチレン基 ― CH2 ― の繰り返しの中に、側鎖として塩素が規則的に付加したような構造になっています。今回はポリ塩化ビニルを柔らかくするための添加剤にも触れながら、分類のポイントについてお話しします。

ポリ塩化ビニルのスペクトル

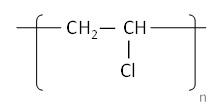

ポリ塩化ビニルはメチレン基、C-Cl の振動がピークとして現れます。主要なピークは、図1のとおりです。

図1. ポリ塩化ビニルの主要なグループ振動

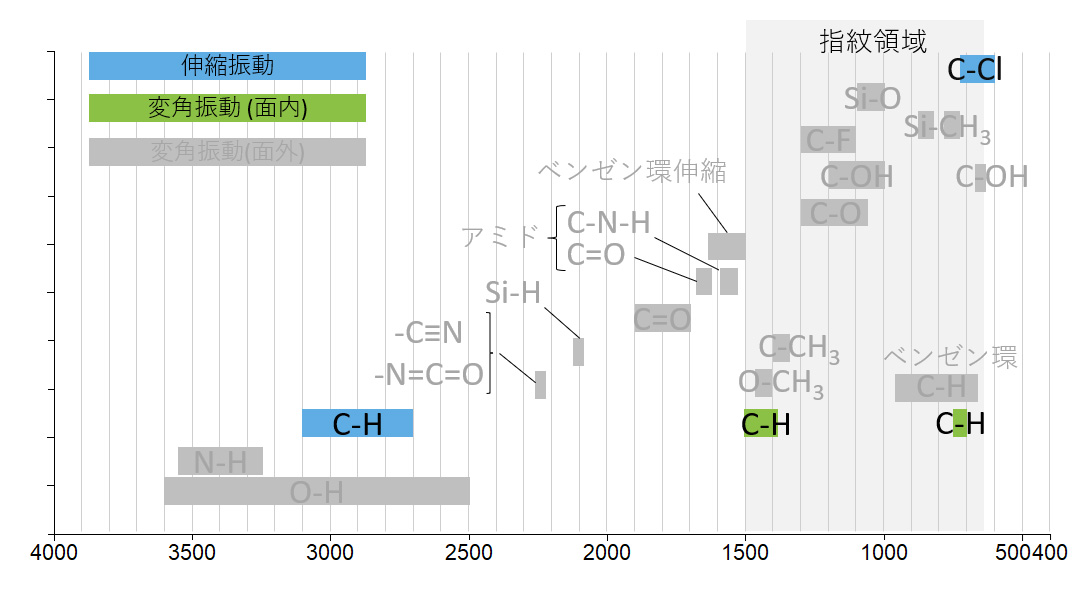

ポリ塩化ビニルのATRスペクトルを図2に示しました。

図2. ポリ塩化ビニルのATRスペクトル

ポリ塩化ビニルの吸収ピークの帰属

ポリ塩化ビニルの代表的なピークの帰属を示します。

2910 cm-1 :CH2 逆対称伸縮

2820 cm-1 :CH2 対称伸縮

1425 cm-1 :CH2 面内変角(はさみ)

700 cm-1 :C-Cl 伸縮

610 cm-1 :C-Cl 伸縮

これまでのエントリで繰り返し出てきたように、3000~2700 cm-1 にポリマー中の C-H 結合に起因する吸収ピークが現れます。

加えて、700 cm-1 付近と 610 cm-1 付近に2本の強い C-Cl 伸縮振動が現れます。

ポリ塩化ビニルの種類 硬質塩ビと軟質塩ビ

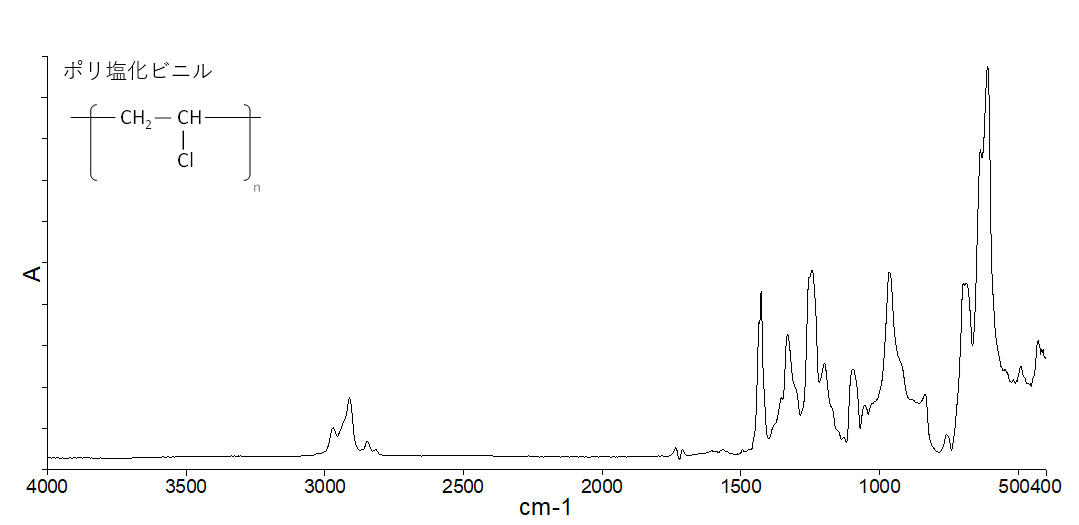

多くのポリ塩化ビニルは、可塑剤を添加することで硬さを調整しています。可塑剤量が少なく、硬いポリ塩化ビニルを硬質塩化ビニル樹脂(硬質塩ビ)と呼び、可塑剤を多く含み、柔らかいものを軟質塩化ビニル樹脂(軟質塩ビ)と呼びます。軟質塩ビには可塑剤のスペクトルがより強く検出されますので、両者を見分けることができます。代表的な硬質塩ビと軟質塩ビのスペクトルを示します。

図3.ポリ塩化ビニルの分類塩ビ(黒) / 軟質塩ビ(赤)

どちらのスペクトルも 1730 cm-1 付近に可塑剤であるフタル酸エステル由来の C=O 伸縮振動が検出されており、そのピーク強度は硬質塩ビより軟質塩ビの方が大きくなっています。さらに軟質塩ビは、1600 cm-1 付近 (●) に 2本の小さなピークが現れています。このピークはフタル酸エステル中のベンゼン環の環伸縮振動によるものです。硬質塩ビも縦軸を拡大するとこのピークが見えてきます。フタル酸エステル類はこの波数域にピークが 2本現れますので、その存在を確かめたり、濃度を定量する際に良く使われます。

様々な可塑剤 フタル酸エステル類

ポリ塩化ビニルの可塑剤として最も多く利用される物質は、フタル酸エステル類です。 生産量の多い順に、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジイソノニル(DINP)、フタル酸ジイソデシル(DIDP)となっており、この3種類で塩ビ樹脂の可塑剤の75%近くを占めます1) 。

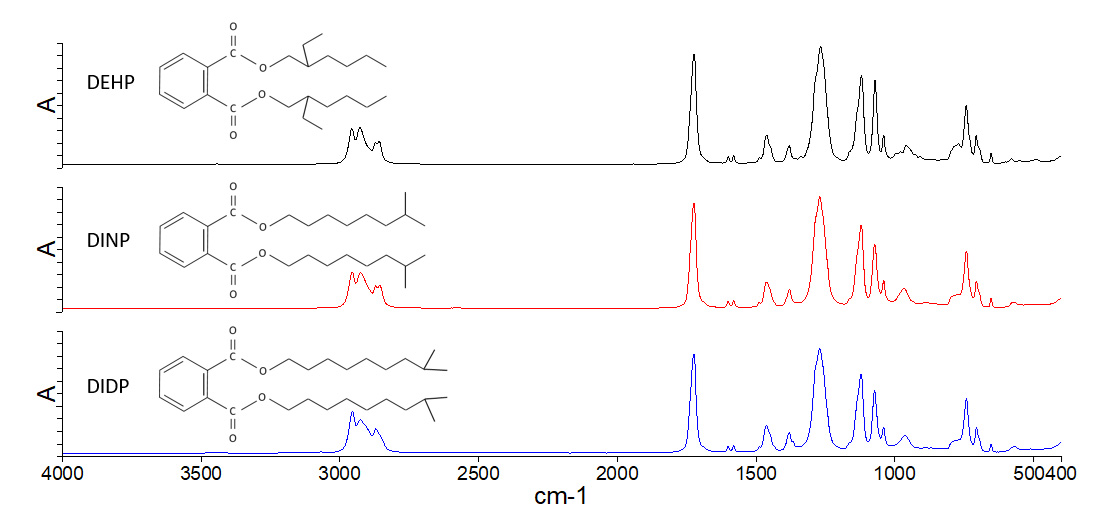

図4に、DEHP, DINP, DIDP の単体のスペクトルを示します。

図4.フタル酸系可塑剤のATRスペクトルDEHP(黒), DINP(赤), DIDP(青)

スペクトルは互いによく似ており、いずれも 1600 cm-1 付近に 2本に分裂したベンゼン環の環伸縮振動が存在することがわかります。

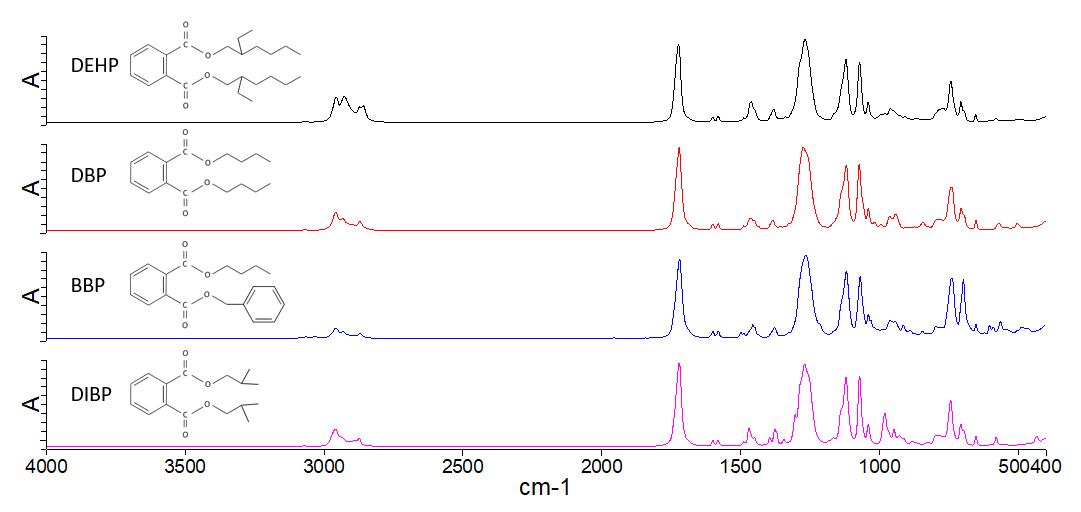

異物スペクトルの解析の主旨から少し外れますが、近年 FTIR でフタル酸エステル類を定量するニーズが増えています。欧州を中心にフタル酸エステル類に対する規制が強化されているためです。RoHS 指令(EU)2015/863 では2019年7月以降、フタル酸エステル類 4 物質(DEHP, DBP, BBP, DIBP)を含む電子機器の EU 域内への輸入が制限されています。さらに REACH 規制 (EU) 2018/2005 では、2020年7月以降、これらフタル酸エステル類 4 物質の合計で 0.1 重量% 以上を含有する成型品の上市が禁止されています。規制 4 物質の添加有無をスクリーニングする手段として、FTIR が一般的に利用されています。フタル酸エステル類の規制 4 物質のスペクトルを示します。

図5.Reach規制4物質のATRスペクトルDEHP(黒), DBP(赤), BBP(青), DIBP(ピンク)

やはりフタル酸エステルのスペクトルはどれも非常に似ていますが、図4と同じように 1600 cm-1 付近のベンゼン環の環伸縮振動の存在からフタル酸エステル類の存在を見分けることができます。

様々な可塑剤 アジピン酸エステル類・トリメリット酸エステル類

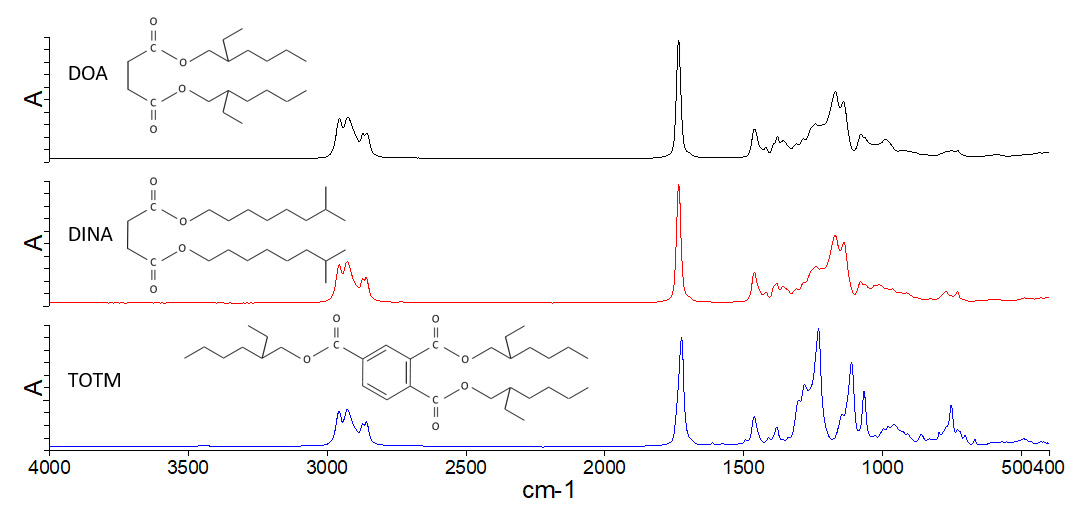

フタル酸エステル類の規制強化に伴い、より安全性が高いとされるアジピン酸エステル類やトリメリット酸エステル類が代替可塑剤として使用されます。

図6.アジピン酸エステル類 DOA(黒), DINA(赤)とトリメリット酸エステル類 (TOTM)

アジピン酸エステル類はベンゼン環を含有していないので、ベンゼン環の環伸縮振動は現れません。トリメリット酸エステル類のベンゼン環の環伸縮振動はおおよそ 1610 cm-1 に現れ、フタル酸エステルのピーク位置から 10 cm-1 程度高波数側にシフトしています。そのため両者を区別することができます。

実際の測定例

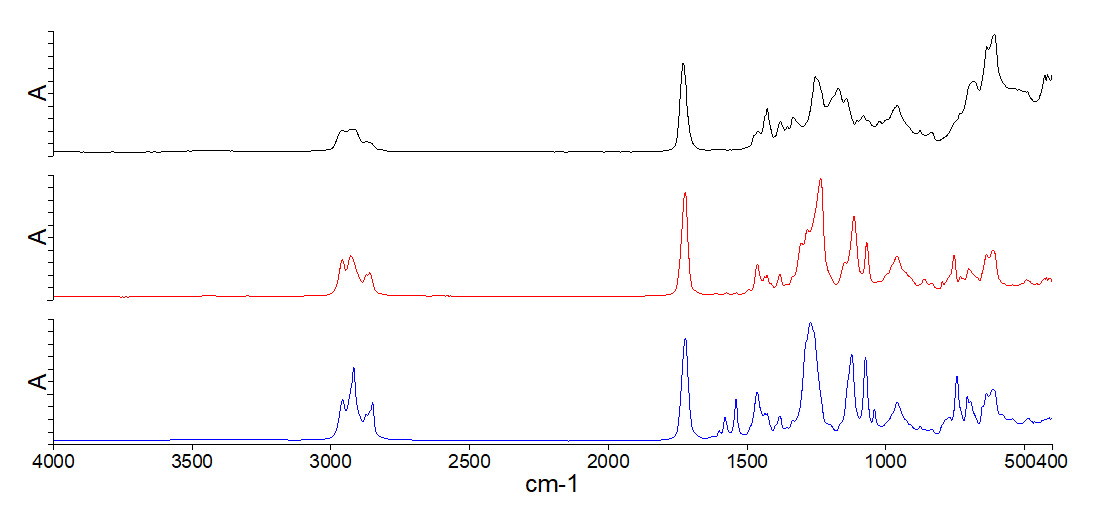

身近な塩ビ樹脂の製品の例を3つ挙げました。

① ラインテープ構内用(白)/ニトムズ製

② タイゴン ラボチューブ / サンゴバン製

③ ビニール作業手袋 ビニスターA-40 / 東和コーポレーション製

図7.身近な塩ビ樹脂 ①ラインテープ(黒) ②タイゴンラボチューブ(赤) ③ビニール作業手袋(青)

塩ビ樹脂は添加剤によってスペクトルの形状が異なるため、ぱっと見た印象で特徴をつかみづらいかもしれません。しかし、どのスペクトルも 700 cm-1 と 610 cm-1 に C-Cl 伸縮振動が現れているため、塩ビ樹脂であることがわかります。

まとめ

- ポリ塩化ビニルの定性には、700 cm-1、610 cm-1 の C-Cl 伸縮振動が良く使われます。

- 塩ビ樹脂の多くに可塑剤が含まれています。フタル酸エステル類、アジピン酸エステル類、トリメリット酸エステル類などが存在します。

- フタル酸エステル類は、1600 cm-1 付近のベンゼン環の環伸縮振動のピークから同定できます。

- トリメリット酸エステル類は、フタル酸エステル類と比較してベンゼン環の環伸縮振動のピーク波数位置が異なるため、両者は分類できます。

エステル系の物質の話が出てきましたので、次回は PMMA などエステル基の構造を持つポリマーであるアクリル樹脂に焦点を当てます。

お楽しみに!

異物スペクトル解析シリーズ

随時更新していきます!ご期待ください!

① 有機物か?無機物か?

② ポリエチレン

③ ポリプロピレン

④ スチレン系樹脂

⑤ ポリ塩化ビニル(塩ビ樹脂) ← Now!!

⑥ アクリル樹脂

⑦ ポリエステル

⑧ ナイロン(ポリアミド)とタンパク質

⑨ セルロース

⑩ ニトリル系樹脂

⑪ ウレタン樹脂

⑫ ポリカーボネート

⑬ シリコーン樹脂

⑭ フッ素樹脂

⑮ イミド系樹脂

⑯ エポキシ樹脂

⑰ エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)

⑱ ポリアセタール(POM)

⑲ 芳香族ポリエーテルケトン(PEEK)

⑳ 芳香族ポリスルフィド(PPS,PES)

㉑ 無機酸化物(シリカ, ガラス)

㉒ 無機酸化物(アルミナ, 酸化鉄)

㉓ 無機酸化物(酸化チタン, 酸化亜鉛)

㉔ 無機水酸化物

㉕ 無機ケイ酸塩鉱物(タルク, カオリン)

㉖ 無機炭酸塩 (炭酸カルシウム等)

㉗ 無機硫酸塩 (硫酸バリウム等)

㉘ 岩石と砂

㉙ ゴム添加剤(ステアリン酸類)

㉚ 天然ゴム・イソプレンゴム

㉛ ブタジエンゴム(BR)

㉜ スチレンブタジエンゴム(SBR)

㉝ エチレンプロピレンゴム(EPDM)

㉞ ニトリルゴム(NBR)

㉟ ブチルゴム(IIR)

※タイトルと内容は変更する可能性があります。

参考文献

1) 塩ビ工業環境協会, 塩ビ ファクトブック (2004)

シリーズ全体を通して、各ピーク波数の帰属は以下の参考文献に基づいています。

2) N.B. Colthup, Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy Third Edition

3) 堀口博, 赤外吸光図説総覧