更新日: 2016/5/10

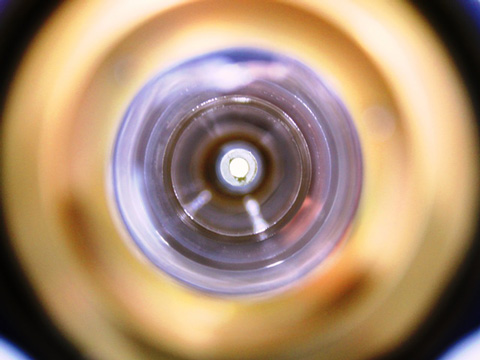

ICP-OESを使ったことのある人であれば必ず聞いたことのある単語、イオン化干渉。

もとを辿れば、ICP-OESは「標準液測定時の強度」と「サンプル測定時の強度」を比較して濃度を出すことがこの問題の本質かなと思います。プラズマでの元素発光挙動が、標準液測定時も、サンプル測定時も同じだったらこんな問題は起こりません。そう考えると、対策も考えやすい。同じ状態で測定してあげればいいのです。

- サンプルを最大限希釈する

- 検量線にもサンプルと同濃度の塩類を加える

- 標準添加法の実施

- イオン化抑制剤の双方への添加

の中からいずれかを選択します。

- 内標準補正法により測定補正する

というのもありますが、測定はラクですが、どうしても誤差はつきもの。その他に、

- プラズマの測光方向をアキシャルではなくラジアル測光にする

さらに

- プラズマのRF出力を上げ、

- プラズマガス流量を減らし(Optima 8300の場合は8 L/min)、

- サンプル導入量(キャリヤーガス、ポンプ流速)を減らす

ことなどによりプラズマをホットプラズマにするのも効果的です。

選択する手段は1つではなく、複数を同時に選択することも多いですが、結局のところ、分光干渉がないことを確認して、添加回収率を測定してみる、ということが大事な作業になってきます。最終的には、一番ラクして真値に近くなる手法をルーチン分析時に選択できるように、検証してみるといいと思います。最初だけ努力して、あとはラクしましょう。そのお手伝いも私の仕事です。