更新日: 2024/10/24

ICP-OESでは、分析にプラズマを使用しますが、このプラズマは点灯後すぐに安定するわけではありません。そのため、プラズマを点灯してから少し時間をおいて分析を開始することが推奨されています。では、実際どれくらい待つべきなのでしょうか?また、求める分析精度を考慮した場合、どの程度の待ち時間が適切なのでしょうか?

今回は、なるべくすぐに測定したいときに、どのような測定方法がお勧めできるか、どれくらいの精度を求めるなら何分待ったほうがいいのか、プラズマ点灯後のシグナル強度と安定性について調査し、その結果をお知らせします。

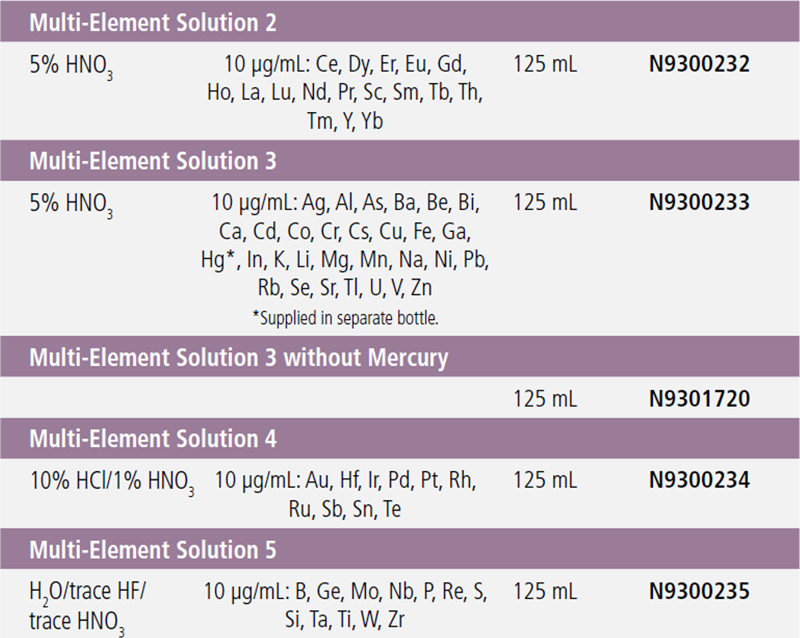

検証実験の内容としては、装置起動直後にプラズマを点灯し、ただちに 1点検量線を作成し、その標準液1点を繰り返し連続測定する、というものです。標準液は 0.5 mg/Lとしました。使った標準液はパーキンエルマーの人気商品である多元素混合標準液シリーズです。1% 硝酸溶液になるように調製し測定に使用しました。溶液にはイットリウムを含め、内標準元素として使用しました。

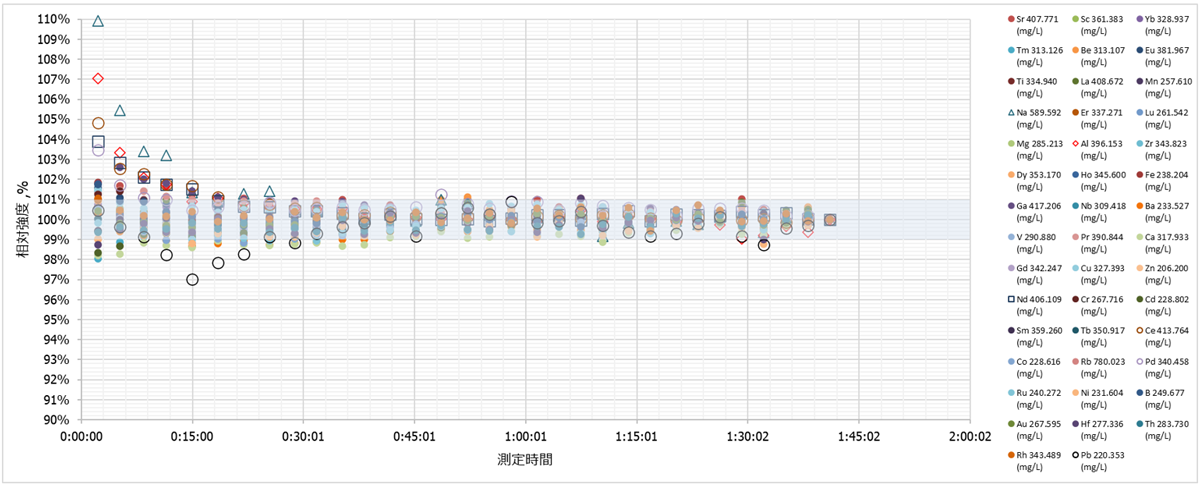

プラズマ点灯直後から測定を開始し連続測定した結果(Y内標準補正)

(ばらつきは読取時間によっても変化するため挙動の参考までのデータ)

今回は約 100分間の連続測定を行い、100分後の強度を 100% 強度として図に示しました。100分後に対し ±1%を水色で塗りました。ほとんどの元素は 5~10分以内に±2% に収まり、15分も経てば ±1% 程度に収束していくことが分かります。Na は導入系付近と思われる汚染が徐々に抜けていっているのかもしれません。測定精度を定量値に対しどれくらいの誤差を許容するのかという分析目的によっては、プラズマ点灯後、すぐに測定を開始していただいても、定量値は 10% も変わることはなさそうです。もちろん、いくつかの元素によって大きく変化が見られているものもありますし、装置環境によっても異なるようですので、全てに当てはまるわけではありません。あくまで参考にしていただければと思います。

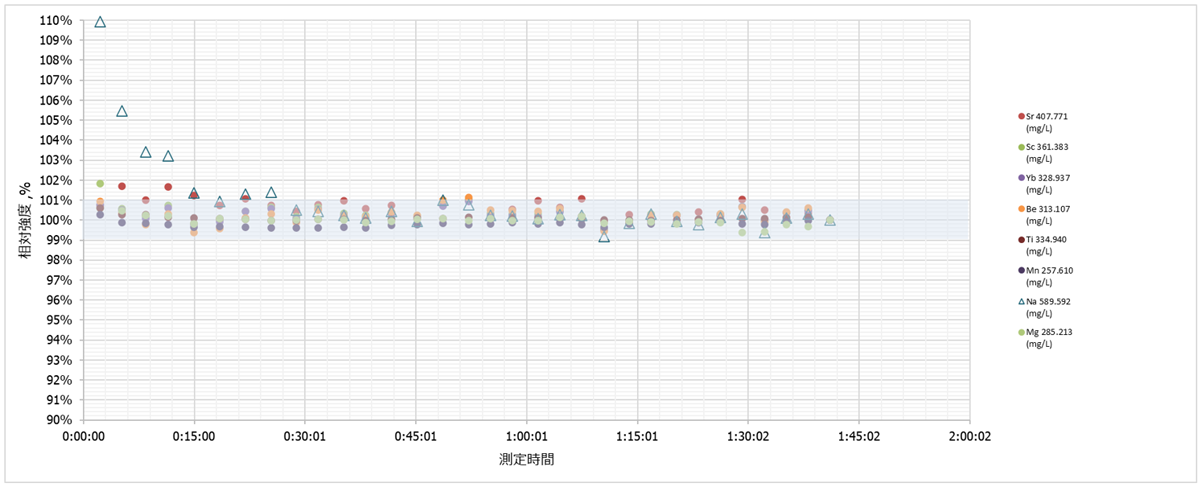

また、ここからがブログ的な考察ですが、この図を見て何分後に±何% 以内に収まるかどうか、という評価方法は適切ではないと思います。なぜなら、ばらつきの範囲は測定強度にも依存しており、一概に 0.5 ppm を測定したからといって、±1% を目指せるわけではなく、強度が低い元素(波長)はそもそも ±1% に収まらない、ということです。そこで発光強度 10万を超えているものに関してのみ抜粋してみたのが次の図です。

発光強度10万を超えていた元素の強度推移

プラズマの安定性を評価しようとする場合、元素・波長によって発光強度が異なります。各元素の濃度を統一して、それぞれが安定しているかを確認しても、そもそも強度が小さければどこを安定したと評価するのか難しくなってしまいます。もし装置の安定性を評価したい場合は、十分な強度を持つ元素・波長を選択する必要があります。低い発光強度の安定性を評価する場合と区別しないと何を評価しているのか不明瞭になりがちです。

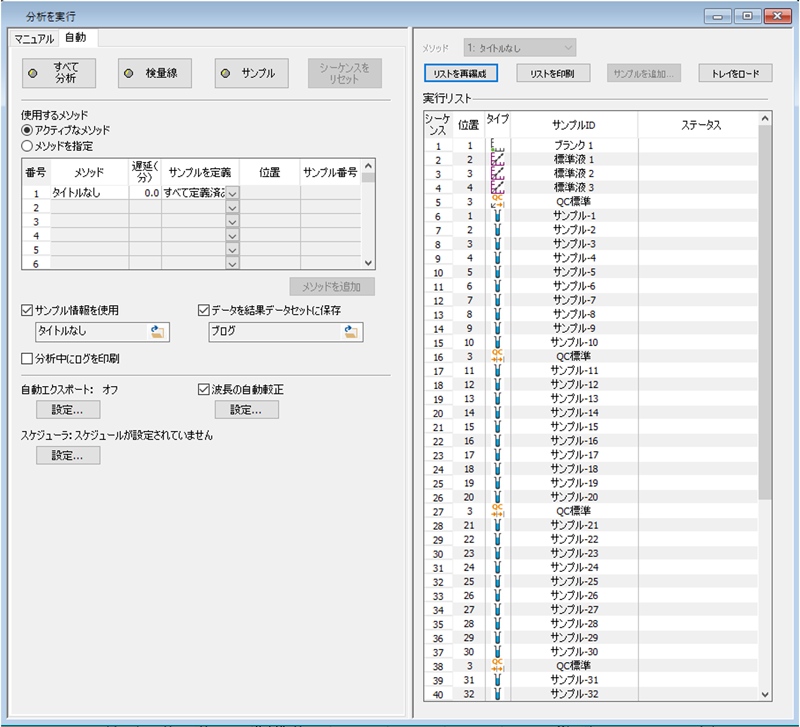

今回はプラズマ点灯待ち時間を評価しつつ、発光強度によってばらつきの範囲も異なるので注意が必要だということを紹介しました。プラズマを点灯して、可能な範囲でお待ちいただき、内標準補正を併用して長期変動を補正してあげれば、どの装置でもある程度短時間で安定測定できる状態になると思います。もちろん、他メーカーの装置や、パーキンエルマーの装置であっても設置環境によっては異なる結果が出てくると予想されます。検量線を測定した後に、標準液を 1点測定し、目標値の範囲に収まっているか、サンプル測定後に標準液を測定し変化していなかったかを確認することが望まれます。パーキンエルマー ICP の場合は、QC 機能を使うと便利です。

自動分析時に定期的に標準液を測定し感度変化を管理してみましょう

内標準補正を同時に行えば、プラズマの長期変動も抑えられると考えられますので、減感対策は必要ないサンプルでも合わせて測定しておくと良いと思います。内標準の添加にはオンライン添加キットが手軽で良いと思います。

Glass Mixing T-piece

参考にしていただければと思います。

N0774068 オンライン内標準添加キットは、下記の記事でも紹介しています。

第23回:カリウムをICP発光で正しく測定するためのテクニック(イオン化抑制剤を再考してみた)