更新日: 2024/4/10

第84回分析化学討論会(2024年5月18-19日)京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスでのランチョンセミナーにラボブログが出ることに決まりました。企業展示ブースも出しますので、ぜひお越しください。

ICP-OES において定量値が真値と離れてしまう現象は、標準液とサンプルのマトリックス(共存物質や酸濃度、粘性など)の違いによって起こります。この違いを無くすための有効な方法の 1 つとして“標準添加法”があります。定量値が妥当になりますよ、という良い話しか聞かないと思います。しかしながら、標準添加法での定量値は、結構ばらつくことが多いです。その理由は、

① サンプルに標準液を多段階で添加し調製する際に、各溶液の調製誤差が複数点ある

② 測定時点でのばらつきが、検量線勾配に影響を与え、勾配の違いが定量値の誤差となる

という点が、定量値のばらつきの主な原因にあると考えられます。

① については、しっかりと調製していただくことである程度対策が可能ですが、

② については、ICP-OES 測定そのもののばらつきですので、装置が安定したデータを出してくれるように設定するしかありません。

すべての測定点において安定したデータを出すために、

a) 測定の読取時間を長くする

b) 内標準補正を併用する(ばらつき補正:第1話、第2話、第3話)

という対策がおすすめです。

a) については、測定時間を伸ばせば安定しますので、どなたでも実施していただける簡単な手法です。

b) については、標準添加法に内標準補正法を併用するというものです。標準添加法はマトリックスを合わせ、定量値を真値に近づけさせることができますが、測定ばらつき自体はメソッドによって対策する必要があります。ばらつきを抑える高精度内標準補正法を併用すると、各測定点自体のばらつきを抑え、標準添加法によって得られる結果のばらつきを抑えることにつながります。

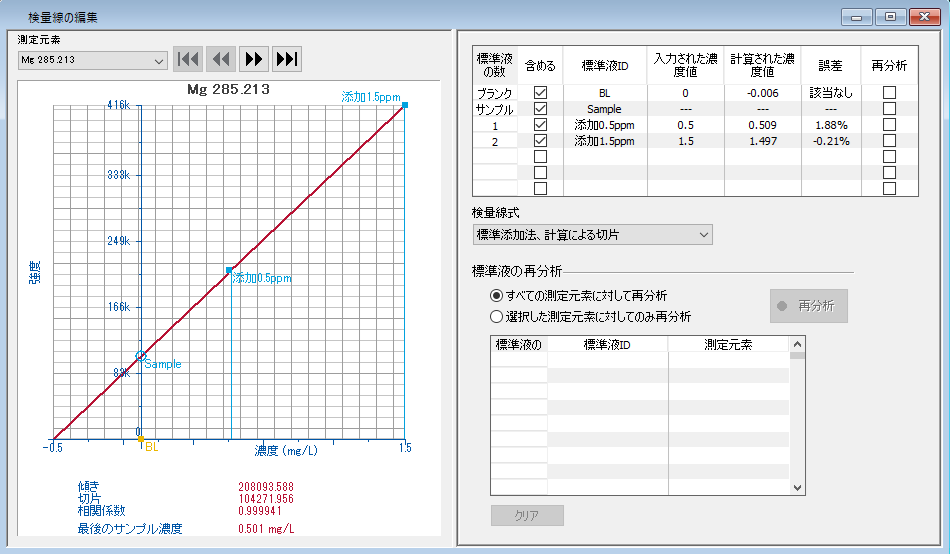

※測定元素 Mg 285.213 nm、内標準元素:イットリウム 371.029 nm、積分時間 0.02 秒固定―読取時間 10 秒、各 3 回測定としました。

サンプルは 500 ppb として調製しましたが、+0.18% 誤差(+0.9ppb誤差)のある溶液であることが確認できました。標準添加法だけだと+0.5% 誤差(+2.5ppb誤差)という結果(本当は 500.0 ppb を狙って調製したつもりでした)。

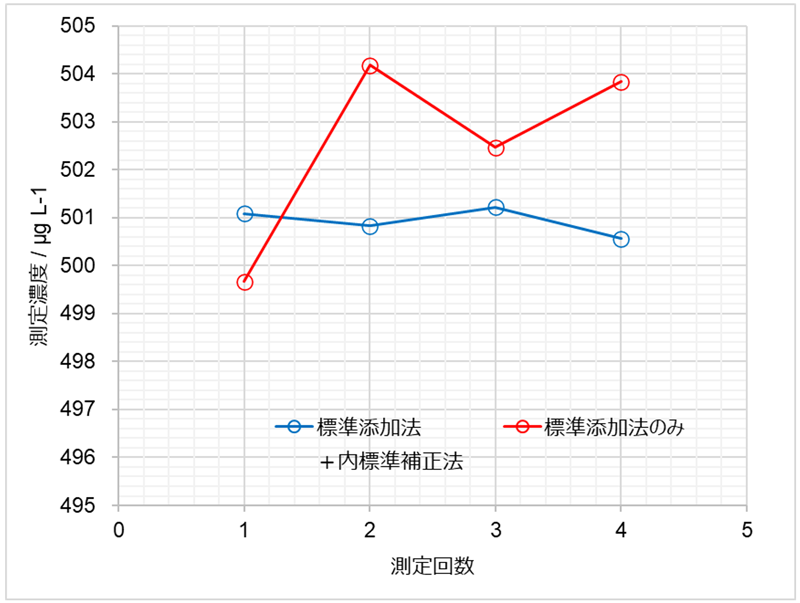

図 標準添加法によって複数回測定した定量値の推移

標準添加法のみで n3 測定を 4 回繰返し測定した結果は、RSD0.41% と決して悪くはありません。一般的な ICP のばらつきと同等で、2 桁の保証をしていくには十分です。

しかしながら、高い精度で定量値を出したい、さらにマトリックスの影響も回避したい、という場合、標準添加法を利用しつつ、高再現性を出したい場合があります。こういったときに、標準添加法(マトリックス影響回避)+内標準補正(ばらつきの低減)という手法が利用できます。この方法を使うと、n3 測定を 4 回繰り返し測定したときの RSD は 0.06% まで低減できています。これには、各単一測定(n3)においても RSD を抑える必要があり、今回のデータでは 0.02~0.07% です。

ちなみに、こちらが今回の標準添加法の検量線の図ですが、サンプル 0.5 ppm に対し、添加 0.5 ppm、添加 1.5 ppm を調製したつもりでしたが、添加 0.5 ppm は 0.509 ppm(+1.88% 誤差)ということで、調製をもう少ししっかりやらないといけないですね。私の腕の問題なのか、ピペッター類の問題なのか、調べてみようと思います。

内標準補正法を強度ばらつき補正として利用するテクニックの応用について紹介しました。検量線法では真値が得られにくいサンプルに対し利用してみてください。

合わせて読みたい記事: