更新日: 2023/2/14

ICP-OES での測定において、分光干渉は定量値の信頼性を損なう大きな問題の 1 つです。前回までに鉄 (Fe)、銅 (Cu) 由来の分光干渉にはどのようなものがあるか紹介しました。今回はコバルト(Co)由来のスペクトルがどの元素・波長にピークとして現れるかを紹介します。前回同様に JIS K0102 工場排水試験方法に例示されている波長も合わせて示していきます。

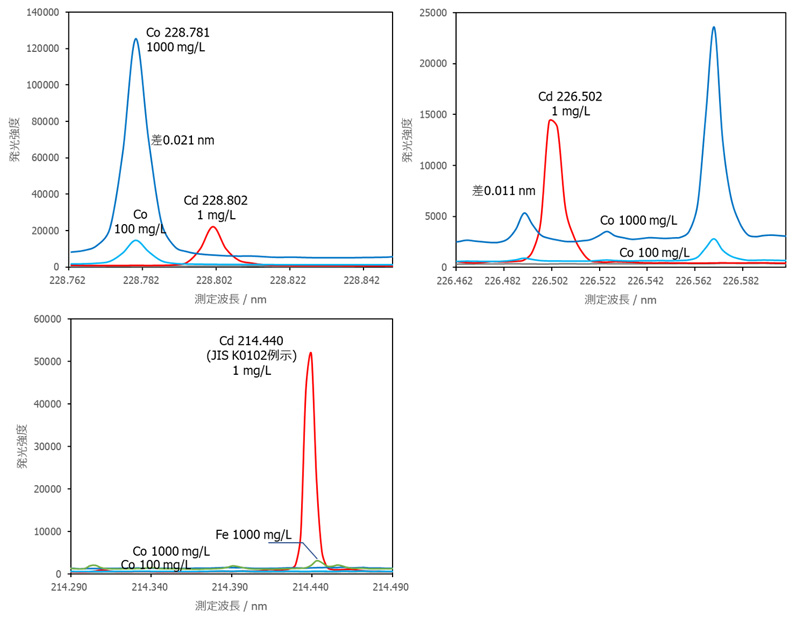

【コバルト (Co) 中のカドミウム (Cd) 】

Co 中の Cd は、214.440 nm が良いのですが、Fe の分光干渉があります。そのため、Co は回避できても Fe が分光干渉してしまう、というケースもありますので、228.802 nm なども合わせて測定しておくと良いと考えらえます。

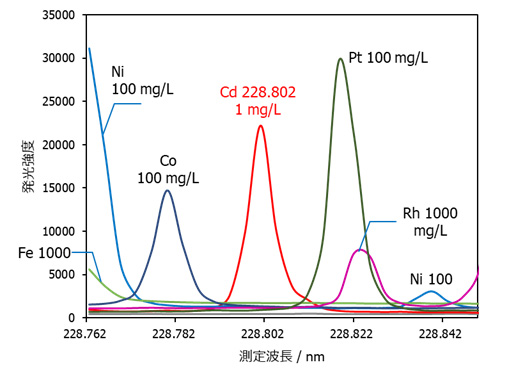

次に示すように、Cd 228.802 には周辺に様々な元素の発光線がありますが、分解能によっては分離が可能ですので、比較的いろいろなマトリックスに利用できます。

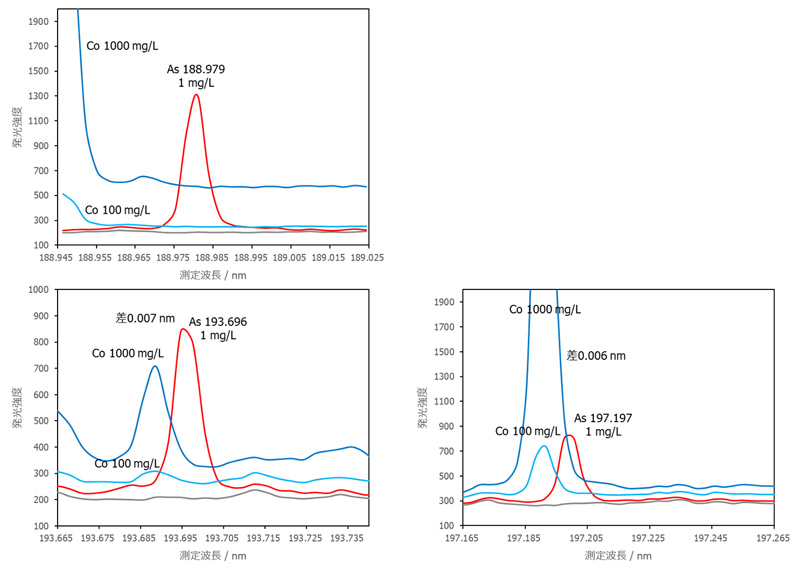

【コバルト (Co) 中のヒ素 (As) 】

As は最も感度が良い 188.979 nm が利用できますが、他の代表的な波長には分光干渉が見られます。

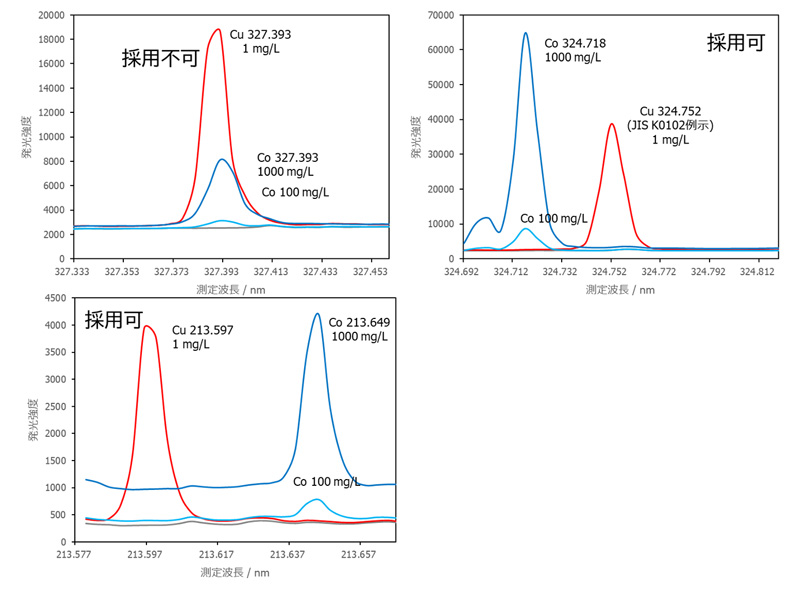

【コバルト (Co) 中の銅 (Cu) 】

Cu 324.752 nm は JIS に例示されていますが、Co マトリックスでも測定に利用できます。一方、327.393 nmは Co と Cu は完全に重なってしまいますので、この波長だけを測定していると誤認してしまいがちです。注意が必要だと考えられます。

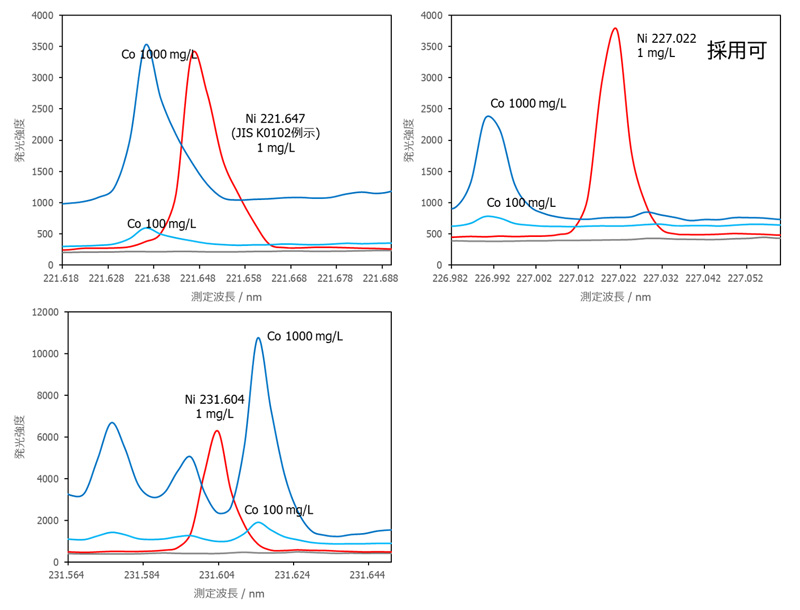

【コバルト (Co) 中のニッケル (Ni) 】

Ni 221.647 nm は JIS に例示されていますが、Co の分光干渉が十分に分離できないため、利用は難しいです。227.022 nm が良いでしょう。

他にもホウ素 (B) やゲルマニウム (Ge) などにも Co 由来の分光干渉が観測されますが、今回はここまでにしておきたいと思います。

これまでに Fe, Cu, Co マトリックスにおける分光干渉例を紹介してきました。こういった分光干渉が発生する懸念のあるサンプルを測定する際に少しでもお役に立てていただければと思っています。

他にはアルミニウム (Al)、白金 (Pt)、金 (Au)、銀 (Ag)、ロジウム (Rh) などもデータを準備していますが、ここのところ分光干渉の話題ばかりになってしまいましたので、いったん休憩しまして、のちのち紹介していこうと思います。次回は分光干渉ではなく、もう少しマニアックな話題を予定しています。

何か気になる点やリクエストなどがありましたら、Webお問い合わせフォームよりご連絡ください。次回はコバルト(Co) マトリックスにおける分光干渉事例を紹介する計画にしています。

合わせて読みたい記事