更新日: 2022/2/1

前回まで測定 RSD を 0.1 % を下回らせるためには、シグナルノイズ自体を内標準補正する必要があり、それには全く同じタイミングで強度を計測し補正する必要があることを紹介しました。ただこの方法では、発光強度が同じ程度の元素(波長)同士でしか補正できませんでした。そこで今回は、発光強度に依存しない設定方法を紹介します。

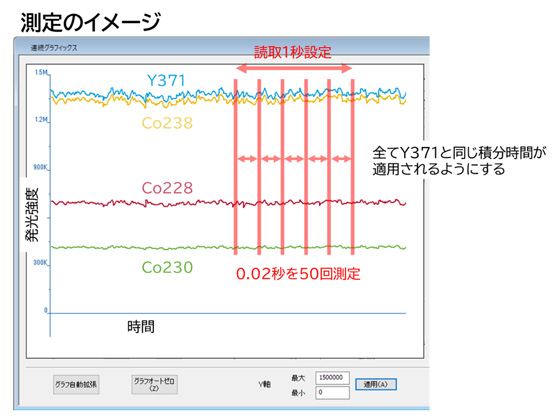

図1 発光強度が違っていても同じ積分時間にする概念

発光強度が異なっていても同じ積分時間に固定してしまえば、全く同じタイミングで強度を計測することができます。

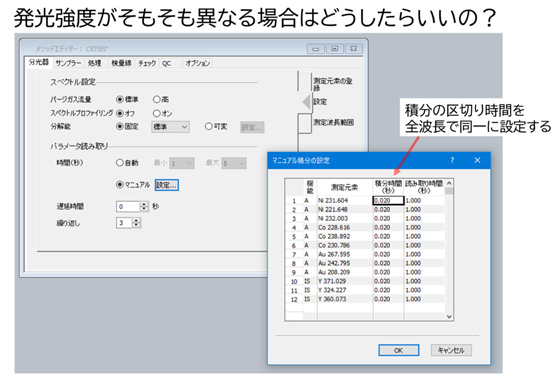

図2 積分時間のマニュアル指定

測定メソッド内にある積分時間の設定をマニュアルで指定します。図2では積分時間を 0.02 秒に統一し、読取時間を 1 秒としました。この設定だと、0.02 秒を 50 回測定し 1 秒間のデータを1測定値とする、という設定になります。これを“積分時間の自動設定”に対し、“積分時間のマニュアル固定”と呼称しています。積分時間をマニュアル固定した場合、測定 RSD が変化するかを図3に示します。

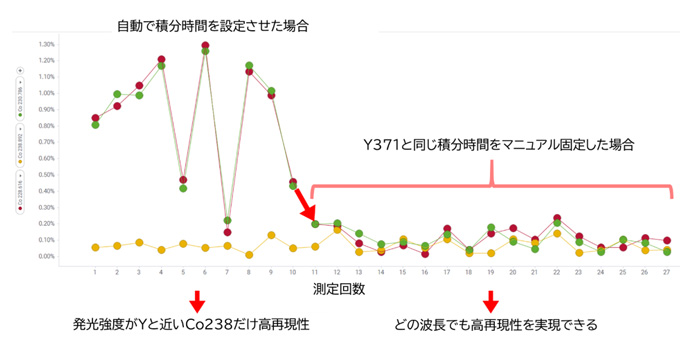

図3 自動積分設定とマニュアル固定での測定RSD比較

積分時間の区切りをマニュアル固定し Y371 で Co238, Co228, Co239 を補正したところ、いずれの波長においても測定 RSD が改善できていることが分かります。これは、測定のタイミングが同一であるために、シグナルノイズ(ショットノイズやフリッカーノイズなども)も補正対象となったことを示しています。1 秒という短い読取時間であっても RSD 0.1 % 前後ですので、さらに読取時間を長くすればより改善できます。

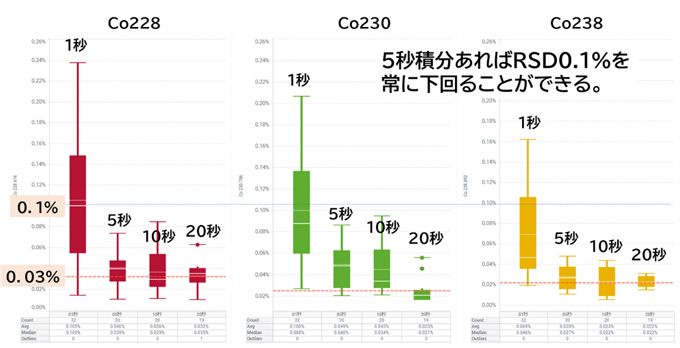

図4 積分時間をマニュアル固定したときの読取時間の測定RSDへの影響

(ボックスプロットの見方は第28回の図3を参照してください)

読取時間を20秒まで長くすると、RSD は 0.03~0.02 % 台まで抑えることができています。これは前々回(第28回参照)紹介した自動積分での 20 秒積分時の RSD 0.2 % 台を大きく下回る結果です。測定 RSD 自体は幅を持っていますが、それでも 0.1 % を超えることはありませんでした。もちろん、発光強度が低すぎればそれだけばらつきは起こってしまうと思いますが、今回の手法は、RSD の劇的な改善を提供できるものと思います。

この手法は、アプリケーションノート「Avio 550 Max ICP-OES による電池の高精度分析技術」でも利用されています。主成分の高再現性をもたらす手法として利用されています。連続リアルタイム同時内標準補正法(continuous real-time simultaneous internal standardization:CRTSIS)と呼んでいます。

測定RSDの限界を目指し、それを常時発揮できる設定方法について全3回に渡って解説しました。簡単に使えるテクニックですので是非使ってみてください。

合わせて読みたい記事: