更新日: 2017/1/10

2017年1回目は安定した分析をするために重要な「積分時間」から書いてみたいと思います。

測定値のばらつきに影響を与える因子はいくつもあります。単純なICP測定シグナルの安定性に対しては、

- ネブライザーの状態

- ポンプチューブの状態

- プラズマの安定化状態

- チャンバーの種類や状態

- 室温

- 粘性

- 塩濃度

- 粒子

- 内標準元素との挙動差

- 繰り返し測定回数

- 積分時間

などなど。

あげればきりがありませんが、今回は測定上のメソッド作成で重要な積分時間について記事にします。

積分時間は何秒にすればいいのか?という疑問。

積分時間は、主に①測定再現性・安定性と②検出下限値(第4回)と③測定時間に影響を与える因子です。

今回は①測定再現性・安定性にどれくらい影響を与えるかについて参考データを記載します。

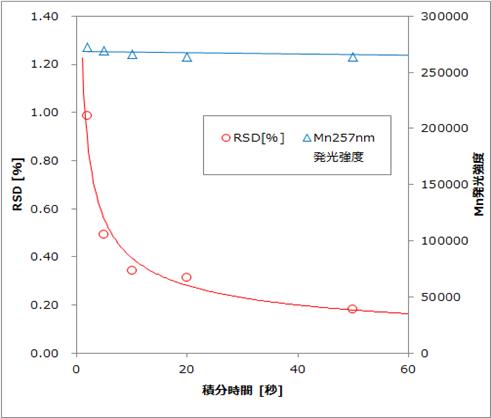

このように、積分時間を長くするほど、ばらつきの指標であるRSDが小さくなっているのが分かります。

もちろんRSDは発光強度にも依存しますので、いつもこの積分時間でRSDはこの程度、というわけではありません。傾向だけ参考に見てみてください。

(合わせて、積分時間を変えても発光強度は変わらない、ということを併記しています。これは、ICP発光の測定データというのは、信号強度を積算・合計しているわけではなく、信号強度の平均値を利用している、ということです。)

では、積分時間をいつも長くすればいいのか?という話になりますが、積分時間を長くするほど、測定時間が長くなります。

自分が妥協できる分析時間内で、自分も求める・妥協できるRSDになるように、積分時間を設定する、というのがメソッド作成の答えになりますね。

安定したシグナルを得られると、検出下限値も低くなる、という話は、

検出下限値はブランク測定時の標準偏差から算出する、という第4回:ICP-OES検出下限の計算方法を参考にしてくださるとご理解いただけるかもしれません。