更新日: 2024/2/13

前回からスタートした、「試料導入のイロハ」ですが、前回のブログではインサートの選び方を取り上げました。今回は、その第2弾として、ディスクリミネーションについてご紹介します。

ディスクリミネーションって何?

ディスクリミネーションとは、カラムに導入された試料組成が元の試料組成と異なる現象のことです。実は元の試料組成とは異なるものを測定していた、なんて避けたい現象ですよね。では、この現象はなぜ生じるのでしょうか。

ディスクリミネーションの原因として、大きく 2つの要因があります。一つは、注入口に起因するもの、もう一つはマイクロシリンジのニードルに起因するものです。

注入口に由来するディスクリミネーション

スプリット法をはじめ、スプリットレス法や全量注入法では、試料溶液を加熱した気化室内に注入し、試料を瞬時に気化させています。しかし、試料が均一に気化せず、その一部が液滴としてスプリットポイントに到達するなどの現象が生じる場合があります。この時、「ディスクリミネーション」が発生しています。

注入口に由来するディスクリミネーションは、さらに2つの現象が関与しています。1つ目は、試料中の高沸点成分の不完全な気化によるもの、2つ目は、成分の拡散速度の違いによるものです。

これらの対策としては、以下の点が挙げられます。

【高沸点成分の不完全な気化における対策】

- 注入口温度を上げる

- 注入量を少なくする

- スプリット比を小さくする

【成分の拡散速度の違いにおける対策】

- 注入口温度を下げる

- 注入量を少なくする

- 試料溶媒を高沸点溶媒に変更する

キャピラリーカラムを用いて瞬時に気化させている以上、完全に防ぐことは難しいですが、上記の対策により、ある程度ディスクリミネーションを低減することは可能ですので、試してみてくださいね。

マイクロシリンジのニードルに由来するディスクリミネーション

マイクロシリンジを用いて、加熱された気化室に試料を注入する際、ニードル部に若干の試料溶液が残存します。この残存した試料も加熱された気化室内で一部気化しますが、その気化の状況は、気化室の温度、ニードルの挿入速度、ニードルの滞留時間によって異なります。

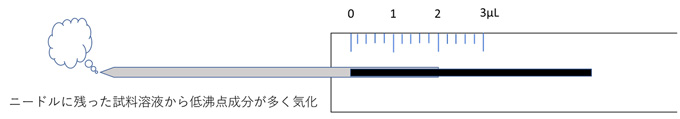

この気化により、沸点の低い成分がより多く気化するため、低沸点成分が多く存在し、元の組成とは異なる

状況となります(図1)。

図1 マイクロシリンジからのディスクリミネーション(イメージ図)

これらの対策はとしては、以下の点が挙げられます。

【ニードルに由来するディスクリミネーションの対策】

- 溶媒フラッシュ法や、サンドイッチ法を使用してサンプリングする

- ニードルの挿入・引き抜き時間を短くする

- コールドオンカラム注入法や、温度プログラム気化法を利用する

これらの対策については、上記の機能が付いたオートサンプラーの利用が便利です。次回のブログでもう少し詳しくお話しします。お楽しみに!!