更新日: 2023/4/3

アルゴンプラズマのどの位置を測定に利用していますか?多くの場合、発光強度が一番高い位置を最適な測定位置として設定していると思います。パーキンエルマー ICP-OES の場合は、マンガン (Mn) 257.610 nm:イオン線 (II) の発光強度で確認することを推奨しています。しかしながら、Cu 324.752 nm 中性原子線(I)、Mg 279.553 nm (II)、Y 371.030 nm (II)、Se 196.026 nm (I) でも調整できるようにデフォルト設定されており、さらにその他の任意の波長でも自動調整が実行出来るようにしてあります。では、Mn 以外で調整する意味があるのでしょうか。そもそも調整する必要自体あるのでしょうか?

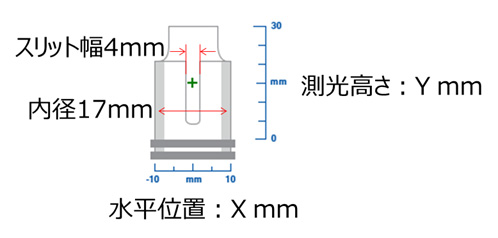

ラジアルの観測において、Mn 257.610 nm 発光強度が一番高い位置を中心15mm 位置と設定し、その中心位置からの上下方向の観測位置について、測定対象元素(今回はMn、Mg、Zn)の発光強度の分布に関係性はあるのかについて検証しました。ここで分かりやすいように、トーチ側面から見て縦を「測光高さ:Y mm」とし、水平方向の位置を「水平位置:X mm」とします。パーキンエルマーのトーチは側面にスリットが入っており、この範囲内であればどこでも測光に利用することができます。

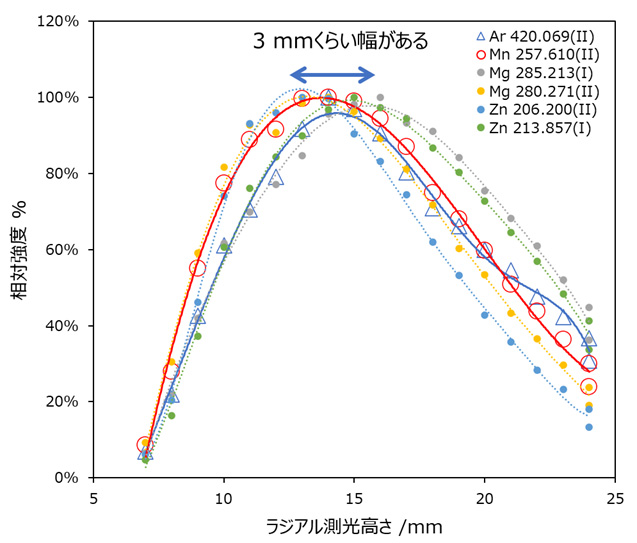

まず、測光高さ Y を調査しました。測光高さ 6 mm 位置から 1 mm 間隔で強度を測定した結果を次に示します。

測定条件は、プラズマガス流量 8 L/min、補助ガス流量 0.2 L/min、ネブライザーガス流量 0.60 L/min、RF 出力1500 W、同軸ネブライザー、インジェクター内径 2 mm としました。

測光高さY 14~15 mm 位置でいずれも最大発光強度を示すことが確認できました。

さらに、中性原子線 (I) は イオン線 (II) よりも高い位置に最大発光強度も広がりもある、ということが見て取れます。注意深く見てみると、イオン線はいずれの元素も最大発光強度位置はだいたい同じ、中性原子線は元素によって発光位置が若干違うような気がします。ここを深掘りしていくと話が楽しくなってくるのですが、話が終わらなくなるので今回は書きませんが、ざっくり言うと最大発光位置は 3 mm くらいの範囲に収まっています(入らない元素もあります)。ミリ単位の調整幅ですが、このあたりに設定されていれば大きな問題はないでしょう。

※今回の条件では最大発光強度が得られる位置が高さ 15 mm でしたが、ネブライザーガス流量やRF出力によっては位置が変化しますので注意してください。

参考:第10回 ラジアル観測高さの最適位置とは?~発光強度の違いから考察してみた~

ここで話を戻しまして、根本的に元素・波長・発光線の種類によって厳密には最大発光強度が得られる測光位置は異なる、ということが実験データから明らかになりました。つまり、本当は元素毎に観測位置を変えたほうがいいけれども、だいたい同じくらいの場所の 3 mmくらいの範囲内に最大発光強度があるので、基本的に Mn 257.610 nm で合わせておけばだいたい大丈夫、ということだと言えます。多元素同時分析を主な目的とするのであればこの調整幅で十分でしょう。

では、一方で、最大発光強度が得られる測光位置で測定することが、分析上良いことなのか?という疑問が出てきます。得られる感度が違うだけなら、それほど気にする必要はないと思うわけですが、定量値の正しさとしてはどうでしょうか?(正しい結果が得られやすいのでしょうか?)

定量値にしばしば影響を与えるイオン化干渉を受けにくいのかどうかを調べれば、この観測位置を調整する意義が分かるはずです。これを次回書きます。

なんとなく、ICP を理解しつつある気分になっていれば幸いです。

ICP-OES Avioシリーズは柔軟なデータ取得ができる良い装置です!(少し宣伝も書かないと…)。

参考