更新日: 2024/12/18

Q. ネブライザーのおすすめの洗浄方法を教えてください。

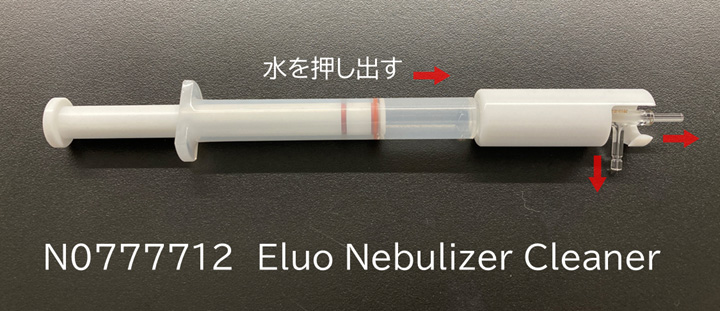

A. ネブライザーの洗浄ツールは、写真のような商品があります。これはネブライザー先端側から水をシリンジで押し出すことで、根詰まりを取る優れものです。ネブライザーガスライン側にも水を流すことができるため、全体的な閉塞を解消することができます。私も使っています。感度が少し落ちてるときなどに使用すると、改善することが多いです。

これ以外にも洗浄ツール商品はいくつかあります。

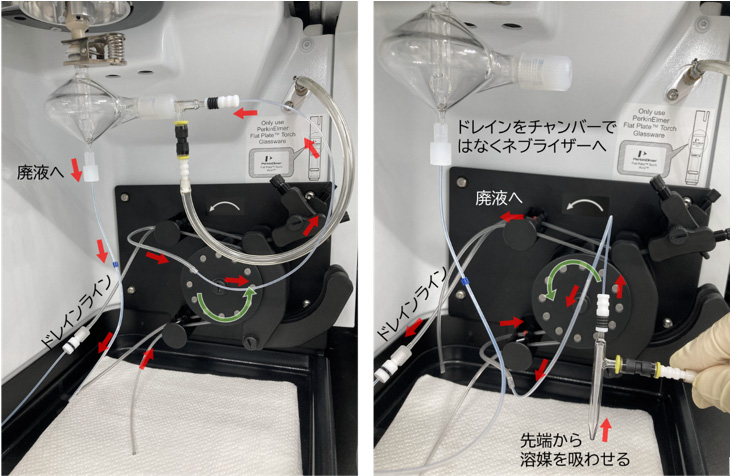

また、こういった専用ツールがない場合は、装置本体のペリスタルティックポンプを利用する方法もおすすめです。ネブライザーをチャンバー排出側のチューブに接続することで、ネブライザー先端から溶液を吸い上げ、詰まりを除去する方法です。基本的に、ネブライザーを逆洗することが有効な場合が多いです。しかしながら、粒子などがきつく詰まってしまっている場合などは、取れないこともあります。塩類の析出などの解消には効果があります。

写真左:通常の流路、写真右:逆洗のための流路

細い針金状のキャピラリーを挿入して物理的に突き出す、という方法は、クロスフローネブライザーなどでは利用しても良いと思われますが、ガラス製同軸ネブライザーの場合は破損リスクもありますので、おすすめはしておりません。また、上記の洗浄方法も破損リスクがゼロではありませんので、慎重に実施しましょう。

Q. 有機溶媒中のアルカリ金属を測定したい場合、高感度なコールド条件を使えない場合はどうすれば良いですか?

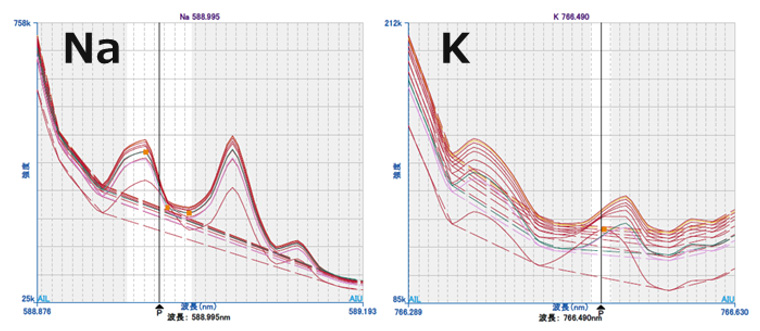

A.アルカリ金属は、コールド条件下のプラズマで測定したほうが感度が高い傾向があります。しかし、有機溶媒を測定する場合、プラズマのエネルギーを有機物の分解に使用する必要があるため、ホットなプラズマ条件が望ましいこともあります。

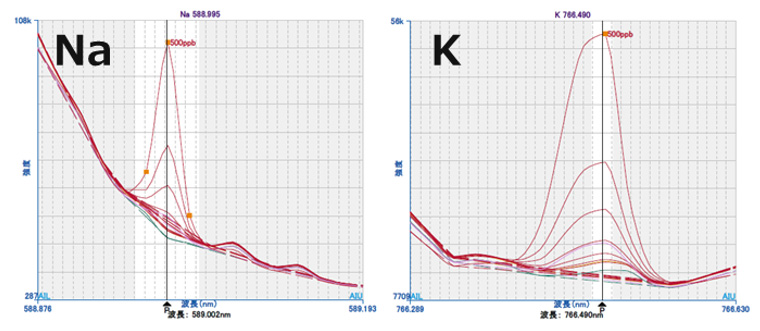

ただし、特にNaやKといった元素では、溶媒の種類によって発光強度が得られない場合があります。このような場合、プラズマに酸素ガスを導入することで、高い発光強度が得られることがあります。特にスス(すす)が発生しやすい溶媒では、酸素ガスの導入が必須です。一方で、ススが発生しない溶媒の場合でも、測定する元素によっては感度が向上する場合もあれば、悪化する場合もあります。

酸素ガスの導入は、状況に応じて感度や安定性の改善が期待できるため、ぜひ検討してみてください。酸素を導入する箇所は、装置によって異なります。パーキンエルマーICP-OESの場合は、サイクロンチャンバー上部に枝管付きのタイプを販売しております。サンプルのキャリヤーガスと酸素が十分混合されるため、ススの発生も抑える効果が期待できます。

ある有機溶媒で酸素ガス導入なしのNaとKの発光スペクトル例

ある有機溶媒で酸素ガス導入ありのNaとK発光スペクトル例

パーキンエルマーICP-OES Avioシリーズは有機溶媒測定においても安定してプラズマを維持でき、低アルゴンガス消費量を実現しています。プラズマガス流量は10L/minでほとんど全ての有機溶媒の直接測定ができます。ご相談ください。

(余談)

2024年最後の投稿となります。今年はICPブログを毎月1回更新してきましたが、お役に立てる内容が1つでもありましたか?学会や展示会などでお会いした際に、ブログのことを話してくれる人も増えてきまして嬉しい限りです。まだまだICPネタはありますので、今後も読者の皆様にとって興味深い内容を書いていければと思います。今後ともよろしくお願いします。

次の記事も参考にしてみてください:

第26回「微量カリウムをICPで測定するためのメソッド~チャンピオンデータを目指して~」

第23回「カリウムをICP発光で正しく測定するためのテクニック(イオン化抑制剤を再考してみた)」

第12回「ナトリウムとカリウムをICP発光で定量できていますか?」

第5回「有機溶媒の直接導入」