シングルパーティクルICP-MS法(SP-ICP-MS法)とは

粒子の粒径の測定手法としては動的光散乱法や電子顕微鏡法が代表的ですが、それぞれに特徴と課題があります。ICP-MS法は、多元素を一斉に測定できる分析手法として広く一般的に用いられており、元素を識別する能力と優れた検出下限値を有しています。SP-ICP-MS法は、混在する粒径の異なる金属ナノ粒子のサイズと濃度を把握できるとともに、溶存金属成分濃度情報も得ることができる手法であり、新しいナノ粒子分析法として注目を集めています。

溶存成分とナノ粒子から得られる信号の違い

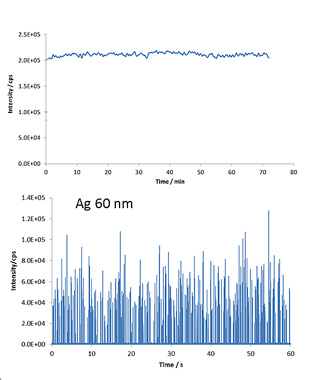

ICP-MS法では通常、試料中に溶存している元素成分の測定を行いますが、SP-ICP-MS法では試料中に分散している粒子成分の測定も行うことができます。溶存成分と粒子成分から得られる信号には以下の図に示すような特徴があります。

上図:溶存成分の信号で一定の強度を持つ過渡信号

下図:ナノ粒子成分の信号でスパイク状のランダムな信号

一定の強度を持つ溶存成分からの信号は、信号のどの部分を検出しても安定した信号が得られます。一方でナノ粒子の信号は、信号の取り込み間隔が適切でないと、信号を検出できなかったり、複数の信号を同時に検出してしまうなどの問題が生じます。

SP-ICP-MS法において、ICP-MSに求められる条件

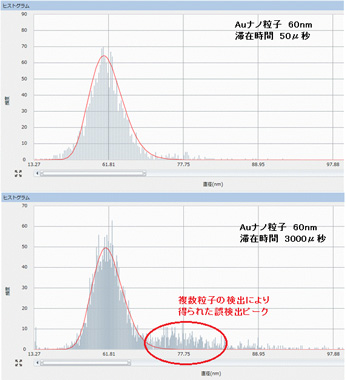

ICP-MSは法において、信号の取り込みは“滞在時間(dwell time)”と“安定化時間(settling time)”で構成されています。安定化時間は、次の測定の前に電子制御系を安定させるためのオーバーヘッドおよびデータ処理時間で、この間は信号の取り込みは行われません。SP-ICP-MS法では、安定化時間を排除することと、十分短い滞在時間で測定を実施することが重要となります。ナノ粒子から得られる信号は約500 µ秒の幅を持っており、滞在時間は100 µ秒以下に設定することが望ましいと言われています(通常のICP-MS測定では50m秒に設定することが一般的)。以下の図では、滞在時間 50 µ秒と3000 µ秒で60 nm 金ナノ粒子分析を行った場合の測定結果を比較しました。50 µ秒では金ナノ粒子の分布が精確に得られているのに対し、3000 µ秒では試料中に存在しない粒径の大きな分布(約75 nm)が検出されています。この2つ目の分布は複数粒子を同時に誤検出したことで得られたピークです。

NexION 350/2000ICP-MSでは滞在時間を10 µ秒から設定可能で、精確なSP-ICP-MS分析を行うことができます。

SP-ICP-MS法で得られるナノ粒子の特性とナノ粒子の用途例

SP-ICP-MS法では以下のナノ粒子特性を一度の測定で得ることができます。

ナノ粒子の用途は多岐に渡っており、SP-ICP-MS法は様々な分野で活躍します。

SP-ICP-MS法で測定可能なナノ粒子の特性

- 粒子サイズ

- サイズ分布(粒度分布)

- 粒子濃度

- 無機元素組成

- 凝集の有無

- 金属膜厚の評価

- 粒子形状の評価

ナノ粒子の用途例

- 生活用品(食器、まな板、衣類消臭剤等)

- 食品・パッケージ

- 化粧品

- 臨床薬剤

- ドラッグデリバリーシステム

- 繊維

- 塗料・インク

- プラスチック

- ゴム

- 化学機械研磨剤

- 触媒