更新日: 2025/7/15

固体サンプルの分析といえば、溶液化して ICP-OES や ICP-MS に導入する方法が一般的です。しかし今回は、その常識を少し外れて、レーザーアブレーション(LA)を ICP-OES に直接接続して測定を行ってみました。

固体をそのまま測るという魅力

ICP-OES とレーザーアブレーションを組み合わせるメリットは、なんといっても前処理が不要な点です。試料を酸で溶かす必要がなく、時間や溶解効率、コンタミネーションの問題から解放されます。

とはいえ、一般的に LA は高感度な ICP-MS との組み合わせが主流です。ICP-OES は感度で劣るため、なかなかこのペアは見かけません。しかし、ICP-OES だからこそ得られる利点もあるのです。

ICP-OES の強みを活かす

ICP-OES は高濃度領域の定量に強いという特性があります。これは、主成分の濃度や分布を把握したい場合に大きなアドバンテージです。ICP-MS では飽和や各種干渉で苦労するような場面でも、OES なら安定して測定が可能です。

また、ICP-OES は ICP-MS 以上に装置の耐久性にも優れています。特にパーキンエルマー ICP-OES Avio シリーズは、シェアガスシステムによるプラズマ先端部の除去機構が搭載されており、本体側へのサンプル付着がほとんどありません。この構造により、レーザーアブレーションで発生する固体粒子にも強く、まさに LA との親和性が高い装置と言えます。

今回の測定風景

株式会社エス・ティ・ジャパンさんのレーザーのスペシャリストにご指導いただきました。今回の装置は「LSX-213」です。次回は違うモデルも評価予定です。

今回の測定では以下のデータを取得しました:

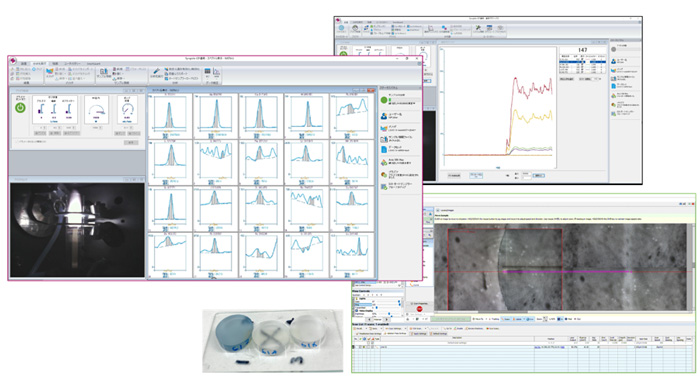

- レーザーアブレーションによる試料の光学画像(右下)

- LA-ICP-OES で取得した各元素の発光スペクトル(中央)

- 各元素の時間プロファイル(右上)

- ICP-OES 測定中のリアルタイムプラズマカメラ映像(左下)※プラズマガス流量は 8 L/min です!

また、下部の写真では、実際にレーザー照射したサンプルの様子です。変色した部分や焼き跡が確認できます。レーザーの設定が結果にもつながる重要な要素だと感じました。とても面白い分析手法であると同時に課題もいくつか感じますので、その解決策についても検討した結果を報告したいと思います。

今日のまとめ

今回の試みは、高濃度主成分の定量や前処理の簡略化といった目的において、LA-ICP-OES という構成に新たな可能性を感じるものでした。今後、定量精度や空間分解能の評価を進めながら、より応用的な測定に展開していきたいと考えています。実際に評価してみたいことなどがありましたら是非ご相談ください。私の取得データも順次紹介していく予定です。お楽しみに。