更新日: 2021/10/15

今回のテーマはスチレン系樹脂です。スチレン系樹脂の中でも特にポリスチレンは汎用性の高いポリマーです。例えば CD ケースや発泡スチロールなど様々な用途に利用されるため、異物分析で遭遇する可能性が高い物質の一つです。ポリスチレンの分子構造は、

であり、メチレン基 ― CH2 ― の繰り返しの中に、側鎖としてベンゼン環が規則的に付加したような構造です。FTIR の機器を校正する標準物質としてポリスチレンが使用されますので、なじみのある方も多いかもしれません。

前回のポリプロピレンではメチル基に着目しました。今回はベンゼン環に着目し、芳香族系炭化水素と脂肪族炭化水素との違い、分類のポイントについてお話しします。

ポリスチレンのスペクトル

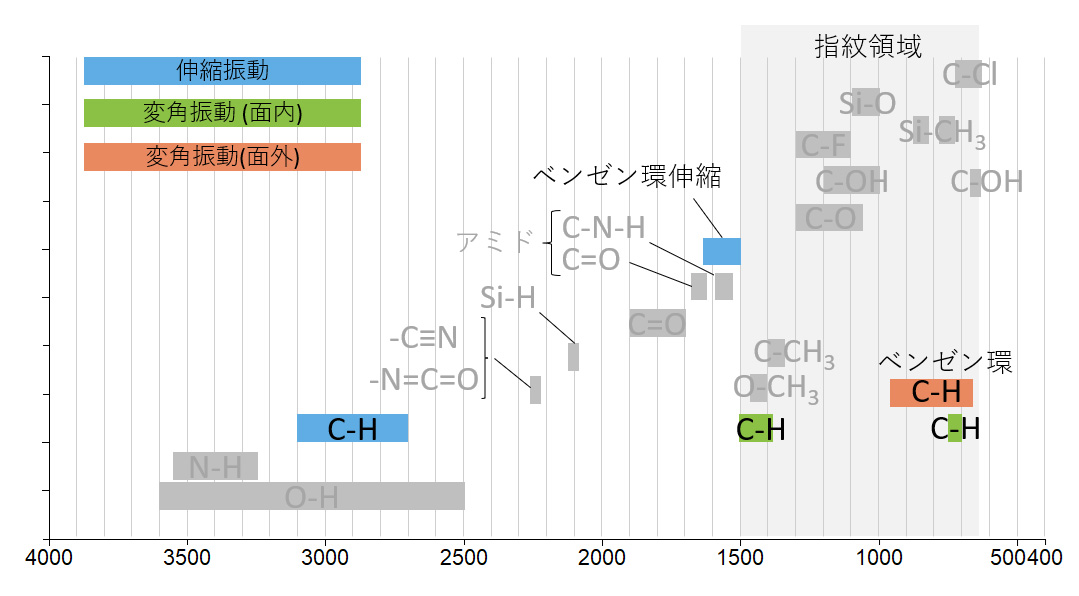

ポリスチレンの振動は、主にメチレン基やベンゼン環に基づいたものになります。主要なピークは、図1のとおりです。

図1. ポリスチレンの主要なグループ振動

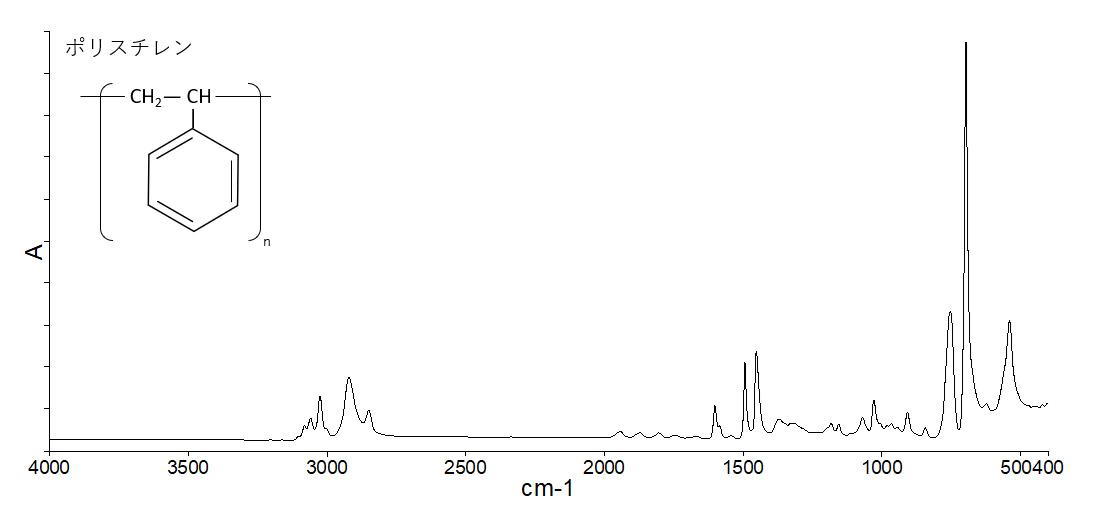

ポリスチレンのATRスペクトルを図2に示しました。

図2. ポリスチレンのATRスペクトル

ポリスチレンの吸収ピークの帰属

ポリスチレンは、エチレン基の吸収ピークに加えてベンゼン環の吸収ピークが現れます。ここでは代表的なピークの帰属を示します。

3100 cm-1

3080 cm-1

3060 cm-1

3025 cm-1

3000 cm-1 |

|

ベンゼン環 CH伸縮振動 |

2920 cm-1: CH2 逆対称伸縮

2850 cm-1: CH2 対称伸縮

1600 cm-1: ベンゼン環 環伸縮振動

1495 cm-1: ベンゼン環 環伸縮振動

1452 cm-1: CH2 面内変角(はさみ)

750 cm-1: ベンゼン環 CH面外変角

695 cm-1: ベンゼン環 CH面外変角

帰属に示した通り、ベンゼン環は 3100~3000 cm-1 の領域の複数の吸収ピークと、1600 cm-1, 1500 cm-1, 750 cm-1, 700 cm-1 付近の鋭いピークが特徴的です。これらのピークはスチレン系樹脂であることを示すために広く使われます。特に、750 cm-1 と 700 cm-1 の 2 カ所に現れる強い吸収ピークは、一般的なポリマーの中でもスチレン系樹脂に特有です。スチレン系樹脂以外にもベンゼン環を有するいわゆる芳香族系ポリマーはいくつも存在するのですが、芳香族系ポリマーはベンゼン環がポリマーの主骨格の中にありますので 1 置換にはなりません。2 置換や 3 置換のベンゼン環となります。そして、これら多置換ベンゼン環の面外変角振動は別の波数領域に現れることが知られています。

ポリスチレンの種類 汎用ポリスチレン と ハイインパクトポリスチレン

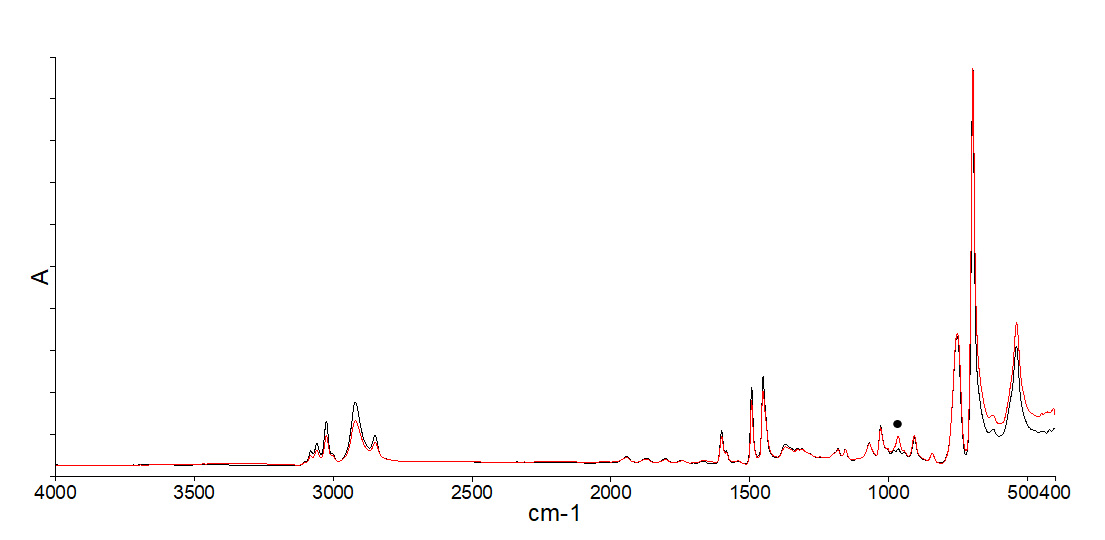

ポリスチレンはいくつかの種類に分けられます。① GPPS(汎用ポリスチレン)、② HIPS(ハイインパクトポリスチレン)、 ③ その他です。発泡スチロールはその他に含まれ、その FTIR スペクトルは汎用ポリスチレンと同じになります。一方、ハイインパクトポリスチレンは、ポリブタジエンの小さな核があり、核に対してポリスチレンが接ぎ木のようにつながった構造をしています。ハイインパクトポリスチレンは汎用ポリスチレンと分子構造が異なるため、両者は FTIR で区別できます。図3にそれぞれのスペクトルを示します。

図3.ポリスチレンの種類。GPPS(黒)、HIPS(赤)

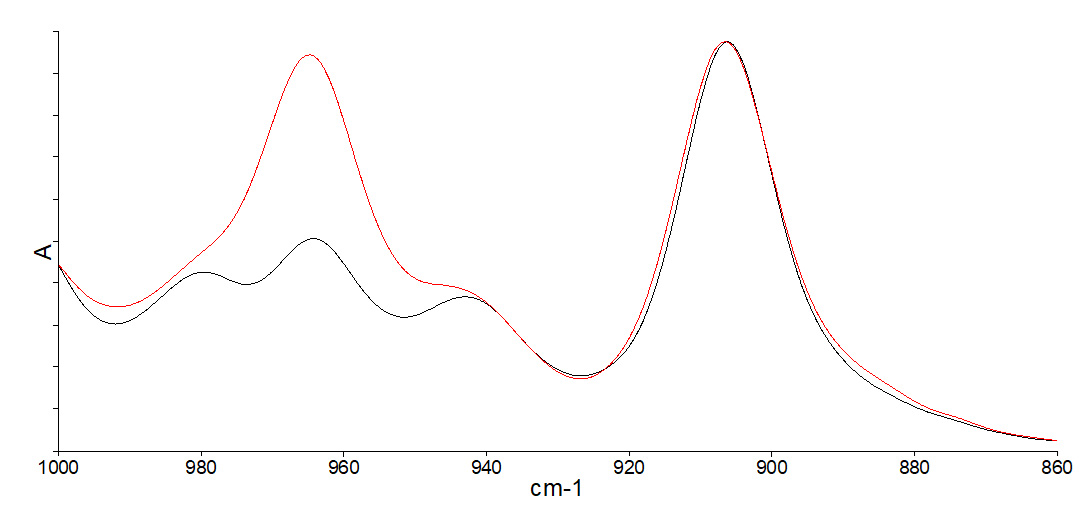

図3中の●で示した965 cm-1 のピークは、ハイインパクトポリスチレンの核であるポリブタジエン中の、トランス配置ビニレン基(- CH = CH -)に基づいています。このスケールだとピークが小さくて少し見にくいので、図4 に図3から965cm-1 付近を抜き出して拡大した図を示します。GPPS と HIPS の違いが良くわかります。

図4. ポリスチレンの種類 GPPS (黒)と HIPS(赤) 図3の965 cm-1 付近拡大

ただし、核がシス型のポリブタジエンの場合は 965 cm-1 ではなく 724 cm-1 に現れるので、注意が必要です。

スチレン系ポリマー

ポリスチレンの硬くて脆い物性をコントロールするため、その物性を改質した樹脂が市場で数多く流通しています。ハイインパクトポリスチレンはブタジエンの核に対する接ぎ木方式(グラフト重合)で改質していますが、他にもスチレンと他のモノマー種を共重合させる方式や、ポリスチレンと他のポリマー種を相溶化させる方式(ポリマーアロイ化)などが使われています。ポリスチレンを改質した樹脂の代表例を挙げました。

- SBR : スチレンとブタジエンの共重合体

- AS樹脂 : スチレンとアクリロニトリルの共重合体

- ABS樹脂 : スチレン、アクリロニトリル、ブタジエンの共重合体

- PC-ABS : ポリカーボネートと ABS のポリマーアロイ

- 変性PPE : ポリスチレンとポリフェニレンエーテルのポリマーアロイ

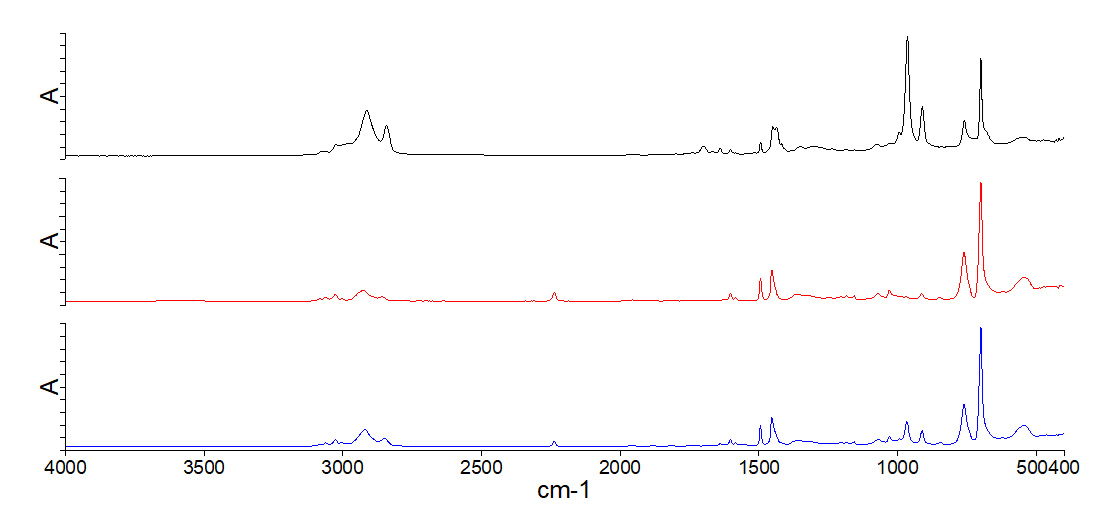

図5に SBR、AS 樹脂、ABS 樹脂のスペクトルを示しました。いずれも 1 置換ベンゼン環のスペクトルの特徴を有しており、ポリスチレンの構造が存在することがわかります。

図5.SBR (黒) AS 樹脂(赤) ABS 樹脂(青)

AS 樹脂、ABS 樹脂、PC-ABS は詳しくは今後のエントリ(ニトリル系樹脂やカーボネート系樹脂)で取り上げる予定です。

実際の分析例

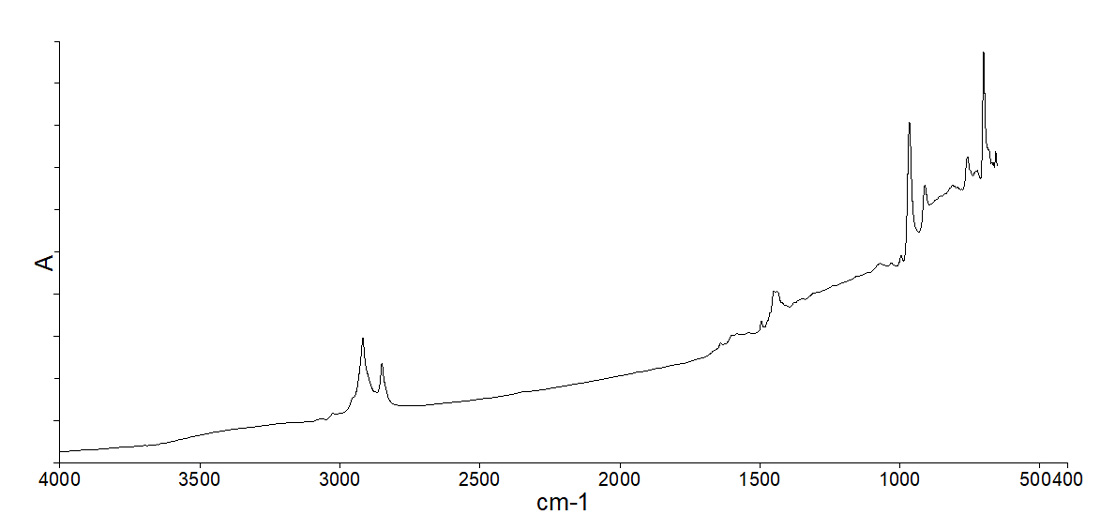

今回は市販の黒色ゴムをゲルマニウムクリスタルで ATR 測定しました。この黒色ゴムには添加剤としてカーボンが含まれています。カーボンを多量に含むゴムを ATR 法で測定するとき、ダイヤモンドクリスタルは適していません。

屈折率の高いカーボンを含む黒色ゴムは一般的な樹脂と比べて屈折率が高く、ダイヤモンドの屈折率である 2.4 に近づきます。すると、サンプルとクリスタル界面で全反射の条件から外れるか、全反射条件を満たす臨界角付近で試料の吸収に伴う屈折率の異常分散が顕著となるため、スペクトルが歪みます。

一方でゲルマニウムは屈折率が 4.0 と高く、スペクトルの歪みの抑制が期待できるため、高屈折率のサンプルの測定に適しています。

図6. ゲルマニウムクリスタルで測定したSBR(黒色ゴム)のATRスペクトル

各ピークの波数位置から、黒ゴムの主成分はSBRであることがわかります。また、ベースラインが右肩上がりであることから、カーボンが添加されていることがわかります。カーボンは中赤外の広い波数範囲で吸収を持ちます。そして ATR 法の赤外光のもぐりこみ深さは低波数側ほど深いため、カーボンを ATR 法で測定したとき、低波数側ほど吸収が大きくなるのです。

まとめ

- 3100~3000 cm-1、1600 cm-1、1500 cm-1 付近の吸収は、ベンゼン環の存在を示すために使われます。

- ベンゼン環が存在し、かつ 750 cm-1、700 cm-1 付近に強い吸収があれば、ベンゼン環は 1 置換です。従って、ポリマーであればスチレン系樹脂と判断できます。

- 汎用ポリスチレンとハイインパクトポリスチレンは、965 cm-1 のピーク強度である程度判別できます。

次回はポリ塩化ビニル(塩化ビ樹脂) について書きます。お楽しみに!

異物スペクトル解析シリーズ

随時更新していきます!ご期待ください!

① 有機物か?無機物か?

② ポリエチレン

③ ポリプロピレン

④ スチレン系樹脂 ← Now!!

⑤ ポリ塩化ビニル(塩ビ樹脂)

⑥ アクリル樹脂

⑦ ポリエステル

⑧ ナイロン(ポリアミド)とタンパク質

⑨ セルロース

⑩ ニトリル系樹脂

⑪ ウレタン樹脂

⑫ ポリカーボネート

⑬ シリコーン樹脂

⑭ フッ素樹脂

⑮ イミド系樹脂

⑯ エポキシ樹脂

⑰ エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)

⑱ ポリアセタール(POM)

⑲ 芳香族ポリエーテルケトン(PEEK)

⑳ 芳香族ポリスルフィド(PPS,PES)

㉑ 無機酸化物(シリカ, ガラス)

㉒ 無機酸化物(アルミナ, 酸化鉄)

㉓ 無機酸化物(酸化チタン, 酸化亜鉛)

㉔ 無機水酸化物

㉕ 無機ケイ酸塩鉱物(タルク, カオリン)

㉖ 無機炭酸塩 (炭酸カルシウム等)

㉗ 無機硫酸塩 (硫酸バリウム等)

㉘ 岩石と砂

㉙ ゴム添加剤(ステアリン酸類)

㉚ 天然ゴム・イソプレンゴム

㉛ ブタジエンゴム(BR)

㉜ スチレンブタジエンゴム(SBR)

㉝ エチレンプロピレンゴム(EPDM)

㉞ ニトリルゴム(NBR)

㉟ ブチルゴム(IIR)

※タイトルと内容は変更する可能性があります。

参考文献

シリーズ全体を通して、各ピーク波数の帰属は以下の参考文献に基づいています。

1) N.B. Colthup, Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy Third Edition

2) 堀口博, 赤外吸光図説総覧