更新日: 2021/9/28

今回はポリプロピレンを紹介します。ポリプロピレンは、ポリエチレンと並んで生産量が多く、異物分析で遭遇する可能性が高いポリマーの一つです。ポリプロピレンの分子構造は、

であり、メチレン基 ― CH2 ― の繰り返しの中に、側鎖としてメチル基 (-CH3) が規則的に付加した構造になっています。

メチル基に着目し、ポリエチレンとポリプロピレンの違い、またはその他脂肪族炭化水素の分類のポイントについてお話しします。

ポリプロピレンのスペクトル

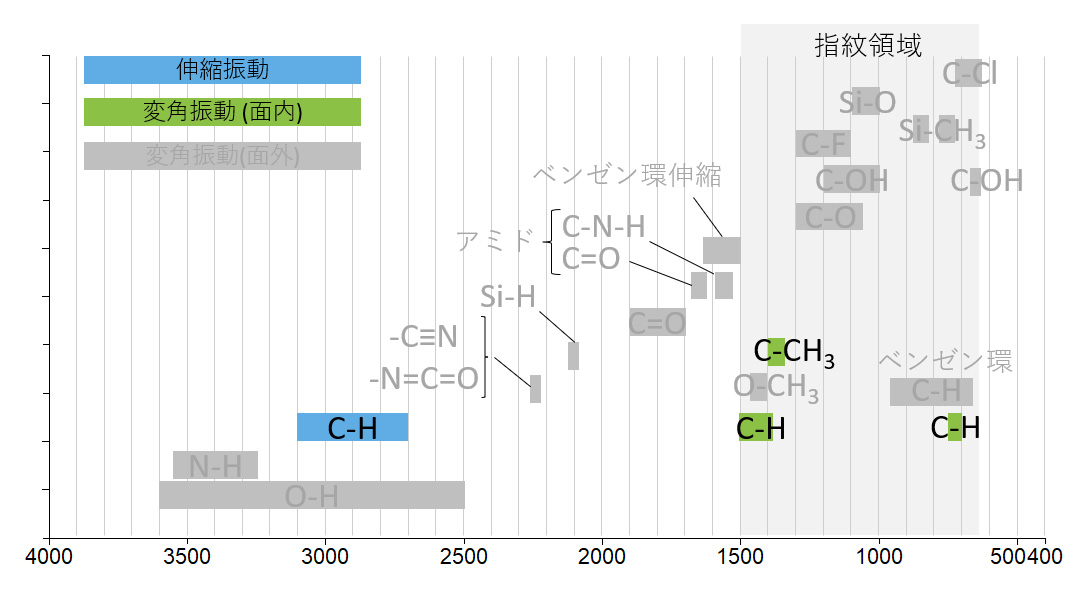

ポリプロピレンはメチレン基、メチル基の振動が吸収ピークとして現れます。主要なピークは、図1のとおりです。

図1. ポリプロピレンの主要なグループ振動

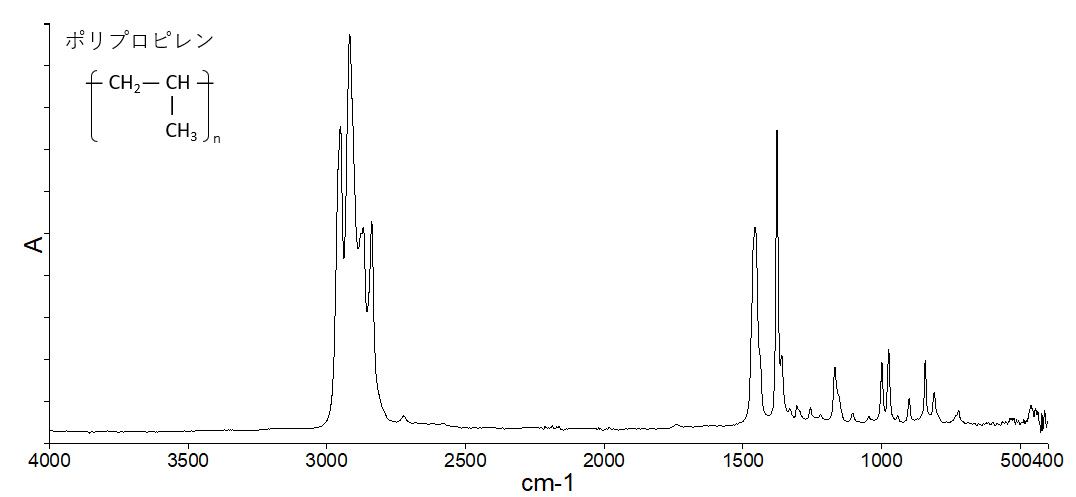

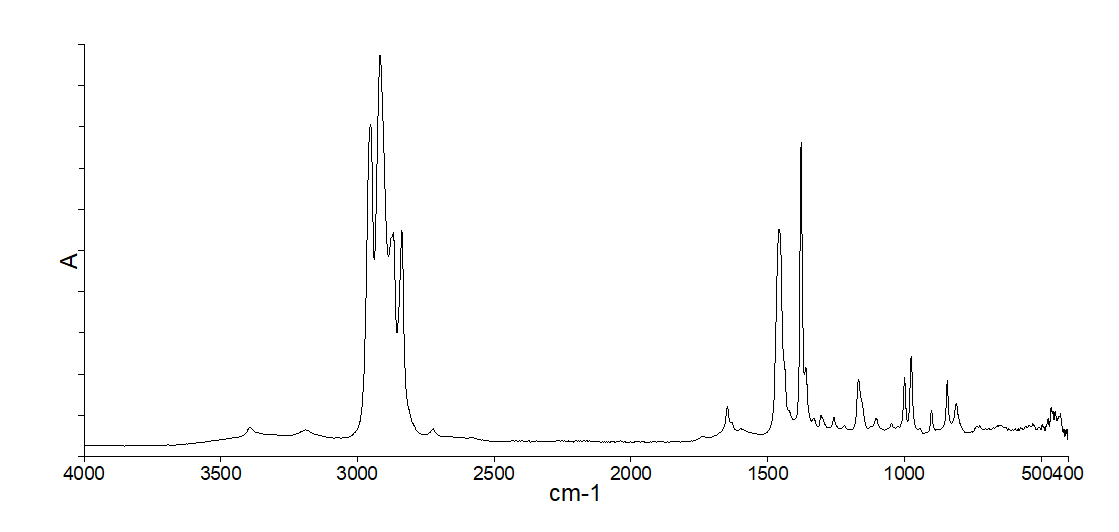

ポリプロピレンのATRスペクトルを図2に示しました。

図2. ポリプロピレンのATRスペクトル

ポリプロピレンの吸収ピークの帰属

ポリエチレンの主要ピークはわずか 4 本でしたが、ポリプロピレンになるとピークの数が 20 本以上となり、全てのピークを帰属するのは大変です。ですので、ここでは代表的なピークに限定して帰属を示します。

2955 cm-1 :CH3 逆対称伸縮

2920 cm-1 :CH2 逆対称伸縮

2870 cm-1 :CH3 対称伸縮

2840 cm-1 :CH2 対称伸縮

1465 cm-1 :CH2 面内変角(はさみ)※

1455 cm-1 :CH3 逆対称変角※

1375 cm-1 :CH3 対称変角

720 cm-1 :CH2 面内変角 (横揺れ)

※この 2 本のバンドは近接しており、分解能 4 cm-1ではバンド幅の広い 1 つピークのように見えます。

前回のエントリでも触れましたが、脂肪族炭化水素系の物質は炭素と水素に関係する吸収ピーク以外のピークは出現しないので、4000~3100 cm-1 と 2500~1500 cm-1 の領域に主要な吸収ピークは現れません。(ただし添加剤や劣化に起因する微小なピークは出現することがあります。)

従って

- スペクトルの中で最も強い吸収ピークが 3100~2700 cm-1 にある。

- 4000~3100 cm-1 と 2500~1500 cm-1 の領域に主要な吸収ピークを持たない。

これら2つの条件を満たすスペクトルは、脂肪族炭化水素系の物質であると言えます。

ポリプロピレンの種類 アイソタクチック / シンジオタクチック / アタクチック

ポリプロピレンには立体規則性があります。ポリマー主鎖に対して、側鎖のメチル基が同じ向きに並ぶ、つまりメチル基が付加した炭素原子のキラリティーが同じ向きである場合はアイソタクチック型、交互に並ぶ場合はシンジオタクチック型、ランダムに並ぶ場合はアタクチック型と呼ばれます。これらの 3 つのポリプロピレンのうち市場に流通しているのはほとんどがアイソタクチック型のポリプロピレンです。ホットメルト系接着剤など、粘弾性が求められるような限られた場合にシンジオタクチック型やアタクチック型のポリエチレンが使われることがあります。それぞれのスペクトルは非常に似ているので、ここでは違いとなる点に着目して、これらを分類するポイントをご紹介します。

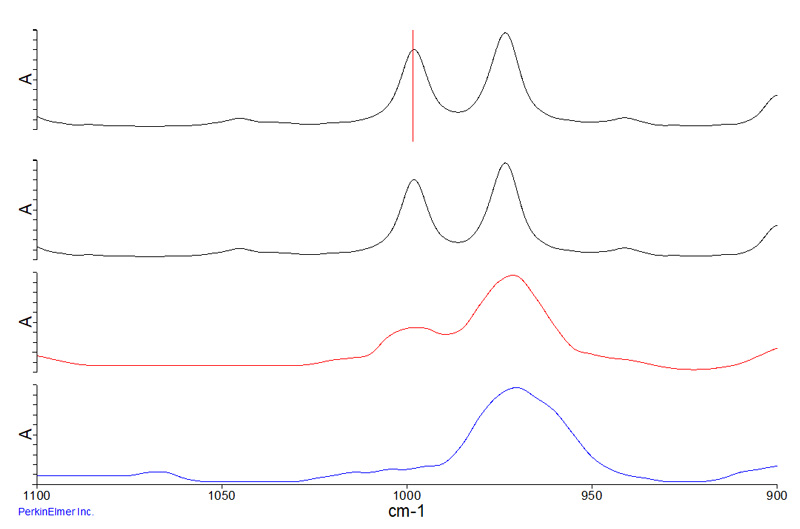

ポリプロピレンの立体規則性が異なると、結晶化度が変わります。アイソタクチック型は結晶化度が高く、シンジオタクチック型、アタクチック型は低くなります。ポリプロピレンの結晶化度は 998 cm-1 のピーク強度で見分けることができます。このピークは C-CH3 横ゆれ、C-CH3 伸縮、C-H 変角の混成振動に帰属され、結晶化度が高いほどピーク強度が大きくなります1)。ポリプロピレンの 998 cm-1 のピークの強度は アイソタクチック型 >> アタクチック型 > シンジオタクチック型の順です。975 cm-1 付近の吸収ピーク強度と相対比較すると良いでしょう。加えてシンジオタクチック型のポリプロピレンは867 cm-1 付近に特有の弱い吸収ピークが出現しますので、こちらも判別に活用できます。

図3.結晶化度によるポリプロピレンの分類

アイソタクチック(黒) / アタクチック(赤) / シンジオタクチック(青)

炭化水素系ポリマーの分類

さてここまでメチル基に着目してポリプロピレンを定性してきましたが、このような見方を活用して他の炭化水素系の化合物も分類できます。

例えば、エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) とブチルゴムはどちらも脂肪族炭化水素系のゴムで、ポリエチレンやポリプロピレンと似たような波数位置にピークが表れます。なおかつ 4000~3100 cm-1 と 2500~1500 cm-1 の領域に吸収ピークは現れません。そのため、初見ではなかなか区別しづらいかもしれません。

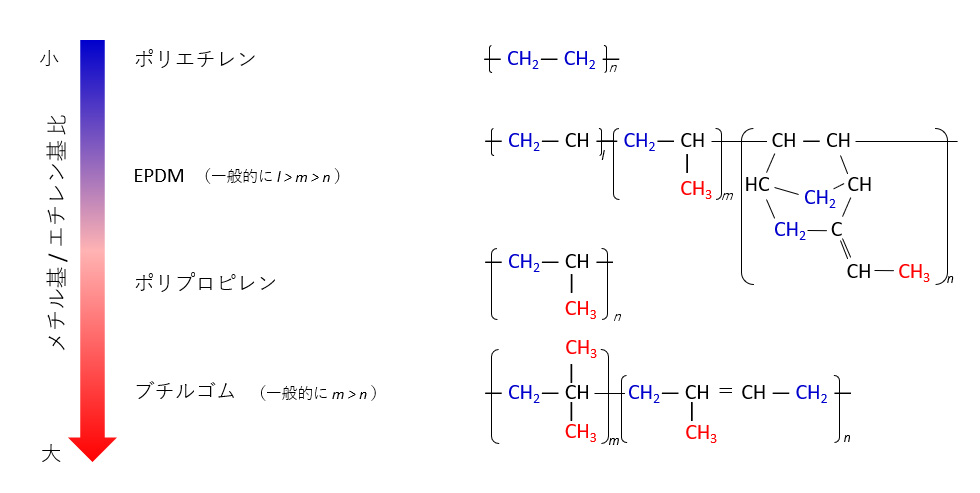

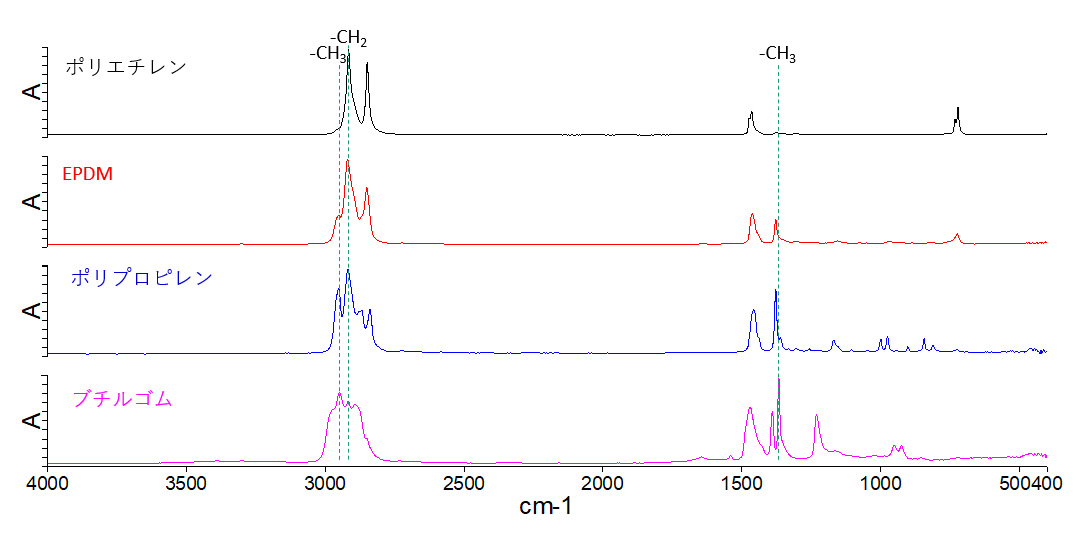

これらの物質は図4に示したように、それぞれ繰り返し単位当たりのメチレン基に対するメチル基の比率が異なります。

図4.ポリエチレン、EPDM、ポリプロピレン、ブチルゴムの化学構造式

そこで、メチル基とエチレン基の吸収ピークの相対的な強度比で比べてみましょう。エチレン基は 2920 cm-1 メチル基は 2960 cm-1 の吸収ピークを使います。2960 cm-1 の代わりに 1370 cm-1 の吸収ピークを使っても良いでしょう。図4 の化学構造式中のメチル基のが増えるほど、スペクトルの CH3 のピーク強度が相対的に大きくなっていることがわかります。

図5.ポリエチレン、EPDM、ポリプロピレン、ブチルゴムの分類

脂肪族炭化水素系の物質を定性する際の注意点

メチル基に着目する方法は、分子内のメチル基とエチレン基の比率が近い物質同士のスペクトルは非常に似てくるので、注意が必要です。例えば、EPDM のスペクトルは鉱物油やワセリンといった石油由来の炭化水素系化合物のスペクトルと非常に似ており、間違いやすいので慎重に定性する必要があります。

図6. ATRスペクトル EPDM(黒), 鉱物油(赤)

スペクトルのみからの判別は困難です。EPDM はゴム状の固体、鉱物油やワセリンは流動体ですので、ピンセットで触ってみたり、ATR クリスタルへの転写残渣を確認するなど、物理的な粘弾性などの補完情報と併せて判断する必要があります。また、熱分析と組み合わせて判断することも有効です。

実際にあった分析例

ポリプロピレンは実験室内でも広く使われています。今回はプラスチック製の洗浄瓶 (モールド洗浄瓶(細口 ノズル外 /アズワン製)を測定しました。

スペクトルからアイソタクチック型のポリプロピレンであることがわかります。更に、3400 cm-1, 3200 cm-1, 1640 cm-1 に小さなピークが確認できます。これらのピークは前回の②ポリエチレンでも触れたものと同様で、滑剤の脂肪酸アミド由来と考えられます。

図7. モールド洗浄瓶 (細口 ノズル外側) のATRスペクトル

まとめ

- ポリプロピレンの ATR スペクトルと代表的な吸収ピークの帰属を示しました。

- 998 cm-1 のピークの強度により、結晶化度に基づいてポリプロピレンの立体規則性の区別ができます。

- メチル基とメチレン基に着目することで、ポリエチレン、ポリプロピレン、EPDM、ポリブチレンなど脂肪族炭化水素系物質の分類ができます。

次回はポリスチレンなどスチレン系樹脂に焦点を当てます。お楽しみに!

異物スペクトル解析シリーズ

随時更新していきます!ご期待ください!

① 有機物か?無機物か?

② ポリエチレン

③ ポリプロピレン ← Now!!

④ スチレン系樹脂

⑤ ポリ塩化ビニル(塩ビ樹脂)

⑥ アクリル樹脂

⑦ ポリエステル

⑧ ナイロン(ポリアミド)とタンパク質

⑨ セルロース

⑩ ニトリル系樹脂

⑪ ウレタン樹脂

⑫ ポリカーボネート

⑬ シリコーン樹脂

⑭ フッ素樹脂

⑮ イミド系樹脂

⑯ エポキシ樹脂

⑰ エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)

⑱ ポリアセタール(POM)

⑲ 芳香族ポリエーテルケトン(PEEK)

⑳ 芳香族ポリスルフィド(PPS,PES)

㉑ 無機酸化物(シリカ, ガラス)

㉒ 無機酸化物(アルミナ, 酸化鉄)

㉓ 無機酸化物(酸化チタン, 酸化亜鉛)

㉔ 無機水酸化物

㉕ 無機ケイ酸塩鉱物(タルク, カオリン)

㉖ 無機炭酸塩 (炭酸カルシウム等)

㉗ 無機硫酸塩 (硫酸バリウム等)

㉘ 岩石と砂

㉙ ゴム添加剤(ステアリン酸類)

㉚ 天然ゴム・イソプレンゴム

㉛ ブタジエンゴム(BR)

㉜ スチレンブタジエンゴム(SBR)

㉝ エチレンプロピレンゴム(EPDM)

㉞ ニトリルゴム(NBR)

㉟ ブチルゴム(IIR)

※タイトルと内容は変更する可能性があります。

参考文献

1) 宮沢辰雄, ポリプロピレンの赤外吸収と分子構造, 赤外吸収スペクトル第17集

シリーズ全体を通して、各ピーク波数の帰属は以下の参考文献に基づいています。

2) N.B. Colthup, Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy Third Edition

3) 堀口博, 赤外吸光図説総覧