更新日: 2024/6/11

試料導入のイロハも今回で4 回目ですが、そもそもサンプルの注入方法の種類がたくさんあって、どうやって選べばよいかわからない!という声をよく聞きます。

そこで今回は、サンプル注入法の選び方についてお話ししたいと思います。

注入口の種類と注入方法について

みなさんご存じの通り、GC 分析は試料を気化させて分析しますので、注入口では対象成分を気化させることが重要です。気化をさせるために適切な温度に設定するわけですが、もちろん設定温度が高すぎても低すぎてもいけません。設定温度が高すぎると、成分が分解する可能性がありますし、低すぎるとピークがブロードになることがあります。

このように液体試料の分析においては、重要な「注入口」ですが、様々な注入口が用意されています。その注入口の種類によって、注入方式が変わってきます。表1に代表的な注入口の種類を示します。

最近の分析では、キャピラリーカラムを使用した分析が一般的ですので、スプリット/スプリットレス注入口がGC装置に標準搭載されていることが多いです。

スプリット/スプリットレス注入口とその注入方法について

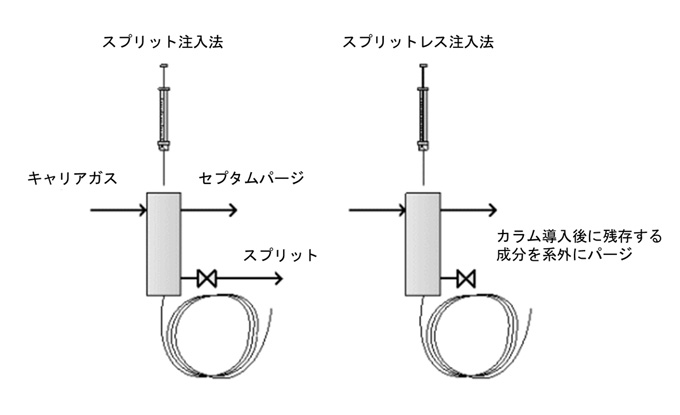

最も一般的に使用されているスプリット/スプリットレス注入口について、もう少し説明したいと思います。その名の通り、スプリット注入とスプリットレス注入を切り替えて測定可能な注入口です。図1に模式図を示します。

スプリット注入は、気化した試料の一部をカラムへ導入し、それ以外は系外へ排出(スプリット)する、という方法です。この注入法は、ピークをシャープにする効果があり、キャピラリーカラムの性能を十分に発揮できる注入方式です。

その一方、気化した試料の大半は排出されてしまうので、低濃度の試料には不向きです。また、気化の範囲が広い成分は、カラムに導入させる量の排出される量に対する割合(スプリット比)が一定とならない場合もありますので、注意が必要です。

図1 スプリット/スプリットレス注入の模式図

スプリットレス注入は、試料注入時のみスプリットガスを止め、気化した試料の大部分をカラムに導入し、その後ライナー内に残存した成分を排出する方法です。この注入法は、低濃度の試料にも対応可能な注入法です。

注意点としては、カラムへの導入量が多く、気化室からカラムへ導入させるまでに数十秒程度を要するため、試料成分は長いバンド幅でカラムに導入されます。その結果、ピーク幅が広がってしまいます。これを防ぐために、試料を効率よくカラムに導入し、濃縮効果を用いてピークの広がりを防ぐ必要があります。その方法とは・・・?次回のブログに続きます。

次のブログでは、試料を効率よくカラムに導入する方法と濃縮効果ついてお話しします。お楽しみに!!