更新日: 2025/5/16

連載のねらい

原子吸光分析法(AAS)における検量線の設定って案外悩ましいですよね。AAS における検量線の濃度設定は、ICP-OES や ICP-MS と比べて直線範囲が狭いだけでなく、サンプル濃度を検量線に合わせる“ひと手間”が求められます。そこで本連載では「直線性の基礎」→「直線範囲を外れた場合のリスク」→「最適な濃度設計」の構成で、実データを用いた判断ポイントと対策を解説します。

連載第1回:検量線の“直線性”とは何か?〜信頼できる濃度範囲を見極める〜(本記事)

連載第2回:あの元素の直線範囲は?曲線化の実例とその対策

連載第3回:どう決める?最適な検量線範囲と濃度設計の実践ガイド

フレーム法、ファーネス法ともに同じ課題を持っていますが、今回はフレーム法に焦点を当てて解説します。

なぜ直線性が大事なのか?

AAS における定量分析では、濃度と吸光度が比例関係にある(直線的である)ことが前提となります。これは「ランベルト・ベールの法則(A=εCL)」に基づいています。濃度 C と吸光度 A が比例関係(直線)であることが前提となるため、直線性が崩れると定量誤差が増大します。ε はモル吸光係数、L は単位長さです。

しかしながら、実際の検量線作成では、

- 「どこまでが直線なのか?」

- 「R2 が高ければそれで十分なのか?」

- 「1 点検量線でも大丈夫?」

- 「どうせ曲がるから曲線近似でいい?」

といった悩みや誤解がつきまといます。

1点検量線の限界

たとえば、ゼロ点と標準液 1 点だけで検量線を作成した場合、それは「直線」には見えるかもしれません。しかし、それは“本当に直線性がある”とは言えません。

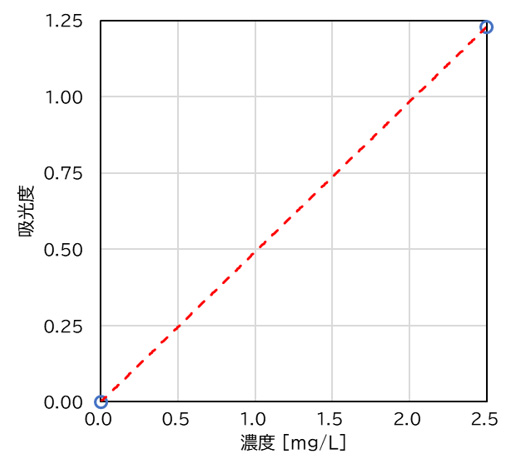

下図をご覧ください:Mg 285.21 nm を利用しました。

これは、Mg の標準液1(2.5 mg/L)とゼロ点のみを結んだものです(赤点線)。

この 2点では他の濃度でどのような応答を示すかは分かりません。

曲線が確認された範囲の例

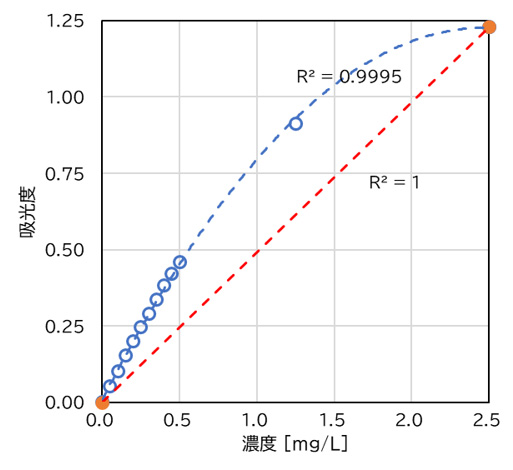

次に、複数点(0.05〜2.5 mg/L)をとった検量線(青点線)が以下の通りです。

このように二次曲線が得られています。つまり 0 - 2.5 mg/L の間は、実際は曲線関係であり、1点検量線だと大きな誤差を生んでしまう可能性があります。設定した検量線範囲が直線なのか曲線なのかを知るためには、複数点の標準液を測定する必要があります。

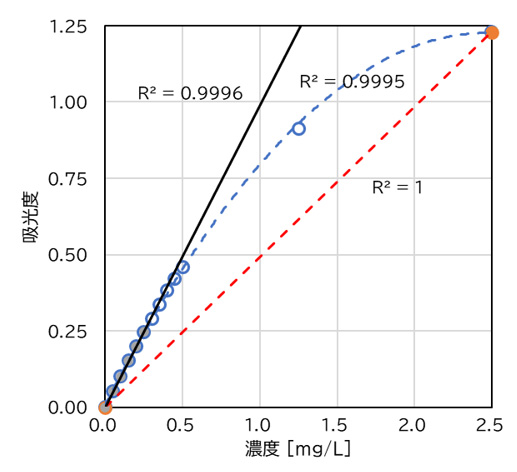

今回の Mg の場合は、0 - 0.25 mg/L で一次回帰直線 R2=0.9996 と高い相関が得られる範囲が確認されました(黒実線)。

1点検量線vs多点検量線

視覚的にも良好な直線が得られています。

この検量線範囲であれば、標準液各点がきちんと直線上にあることが確認できます。

| 入力濃度 |

吸光度 |

計算濃度 |

誤差 |

| 0 |

0 |

|

|

| 0.05 |

0.0528 |

0.051 |

+3% |

| 0.10 |

0.1006 |

0.100 |

0% |

| 0.15 |

0.1527 |

0.153 |

+2% |

| 0.20 |

0.1996 |

0.200 |

0% |

| 0.25 |

0.2468 |

0.248 |

-1% |

結論:直線性を語るには複数点が必要

「直線性の確認には最低でも原点+3 点以上(推奨:5点)が必要」であり、R2 や誤差を用いた評価が不可欠です。

なお、直線範囲上限の目安はソフト内でも確認することができます。この濃度を目安に標準液を複数濃度で調製し、検量線を実際に測定してみると良いでしょう。

次回は「直線範囲を超えるとどうなる?──曲線化の実例とその対策」を取り上げ、曲線になりやすい Cd や Ni などを取り上げて解説します。

合わせて読みたい記事:

ICP-OESブログ

第15回 検量線の範囲や測定点数に決まりはあるのか?

第27回 検量線の直線性の指標である相関係数って大事ですか?

第51回 多点の検量線を作成すべき時ってどんな時?(検量線の範囲や測定点数の問題について)